Koeksistensi media terlembagakan dan platform digital. Kalimat saya barusan membingungkan, ya? Ini versi gampangnya: kalau Google, Facebook, dan lainnya memuat konten media berita harus membayar kepada penerbit karena kedua pihak saling membutuhkan.

Itulah isu yang saya tangkap seputar wacana publisher rights atau hak penerbit. Perkembangan terakhir, Meta menolak rencana Indonesia menerapkan hak penerbit melalui Peraturan Presiden tentang Jurnalisme Berkelanjutan (¬ lihat usulan untuk draf di Dewan Pers). Jika perpres itu terbit, Facebook dan Instagram, keduanya milik Meta, akan memblokir konten dari media Indonesia.

Bagi penerbit media berita, umum maupun khusus, praktik jurnalistik itu butuh biaya. Tidak adil jika pelantar (platform) digital memanfaatkan konten media dan mendapatkan manfaat ekonomis — maksudnya duit dari iklan — namun pembuat konten tidak kebagian.

Ini soal cuan, kan? Ya, salah satunya itu. Maka jalan tengahnya adalah kerja sama penerbit dan pelantar di bawah payung hukum. Kanada, Australia, dan Korea Selatan sudah menerapkan.

Presiden Jokowi dalam pidato Hari Pers Nasional 2023 menyatakan, sumber daya keuangan media konvensional akan semakin tergerus, karena 60 persen belanja iklan diambil pelantar digital, terutama milik asing. Jokowi tak menyebutkan bahwa iklan politik termasuk di dalamnya.

Saya mengandaikan keberatan pemilik pelantar: “Kalian para penerbit bikin konten gratis, lalu kami angkat bukannya berterima kasih, malah minta bayaran.”

Tetapi menurut Direktur Kebijakan Publik Meta Regional Asia Tenggara Rafael Frankel, konten berita di Facebook itu diunggahkan oleh penerbit ¬ (Kompas.id). Maka saya membayangkan dalih sengak namun jossgandhos: “Kalian yang menaruh, kalian yang minta bagian.”

Adapun Google menyatakan pihaknya tak beroleh uang dari penyajian hasil pencarian informasi di Google News (¬ Google Blog). Maka mereka akan menolak perpres itu.

Memang sih menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, manfaat bagi media, “Bisa saja tidak berupa materi, tapi berupa pelatihan atau lainnya.” (¬ Fortune Indonesia).

Sejak awal 2000-an Rupert Murdoch kesal terhadap agregasi mesin pencari karena membuat publik membaca berita dari grup News Corp langsung di situs pencari. Sang mogul merasa asetnya dicuri, setidaknya diambil begitu saja. Aset itu adalah hak cipta berita. Padahal kunjungan langsung ke situs-situs News Corp adalah jalan untuk monetisasi konten.

Wacana tentang hak penerbit juga dibungkus premis jika media secara ekonomis sehat mereka dapat menjaga jurnalisme bermutu. Bisnis yang sehat tak lepas dari ekosistem yang mendukung. Masalahnya di tengah disrupsi ekonomi saat ini dalam batas apa campur tangan negara bisa diterima?

Bagi penerbit media, algoritme dalam pelantar bisa merepotkan karena telah menjadi rezim masinal pengatur distribusi konten layak baca. Ketika Google mengubah algoritme, penerbit harus menyesuaikan diri agar kontennya tampil teratas dalam laman pencarian.

Menurut Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu Maret lalu, perpres diperlukan sebagai bukti negara hadir untuk menjamin publik mendapatkan informasi yang kredibel, bukan hoaks yang memecah belah, dan “[…] media kita mendapatkan keadilan dari penghasilan yang selama ini belum dirasakan.” (¬ Kompas.id)

Jurnalisme bermutu. Mungkin jargon. Mungkin mantra. Namun di tengah perbincangan melebar soal itu saya tak tahu bagaimana sebenarnya harapan publik sebagai konsumen informasi. Hmmm… istilah konsumen informasi, seolah menempatkan produk industri media tak beda dari barang dagangan lain. Maka silakan Anda koreksi.

Jika media asal membuat berita dengan aneka trik umpan klik, lalu isi berita pada empat paragraf pertama hanya berputar-putar, padahal berita dipecah jadi sekian halaman sehingga pembaca tak selesai membaca dalam sekali lihat, hanya demi iklan programatik yang mengganjal layar, apakah itu berjualan informasi yang sehat?

Nyatanya ada yang baca, bahkan banyak. Bisa saja dari sisi konsumen hal itu bukan masalah. Ketika pembaca mengaktifkan pengenyah sembulan (pop-up killer) berisi iklan lalu muncul imbauan dari penerbit bahwa iklan itu untuk mengongkosi proses kerja jurnalistik, mereka bisa memaklumi.

Baiklah, semua tadi terasa obrolan tinggi. Saya pun tak sepenuhnya paham. Maka saya mencoba membumikan dengan sudut pandang subjektif pol dan berharap akan Anda koreksi dengan data.

Pertama: bagi publik, isi berita itu harus enak diobrolkan, tak penting dari mana sumbernya, pun terverikasi atau tidak. Isi berita daring tanpa tautan ke sumber, termasuk ke akun pesohor di media sosial, itu bukan soal. Memindahkan isi konten YouTube artis ke teks sebagai berita tanpa tautan ke sumber juga diterima. Bahkan tangkapan layar fiktif dari sebuah laman kabar daring pun laku, terus dibagikan via WhatsApp karena dipercaya sebagai berita.

Kedua: media berita harus gratis, tak usah bayar, tetapi bagaimana media menempuh jalan rezeki silakan dipikirkan sendiri. Pekerja media dan bekas pekerja media juga belum tentu mau berlangganan media berbayar.

Memang sih, dua hal yang secara sembrono mengatasnamakan publik itu akan dibilang sulaya. Dalam bahasa Jawa berarti cuma mau gampang dan enak saja.

Jika ada orang berbicara tentang edukasi literasi media bagi publik mungkin akan diledek, “Uh, sok tau! Emang kami nggak bisa belajar sendiri?”

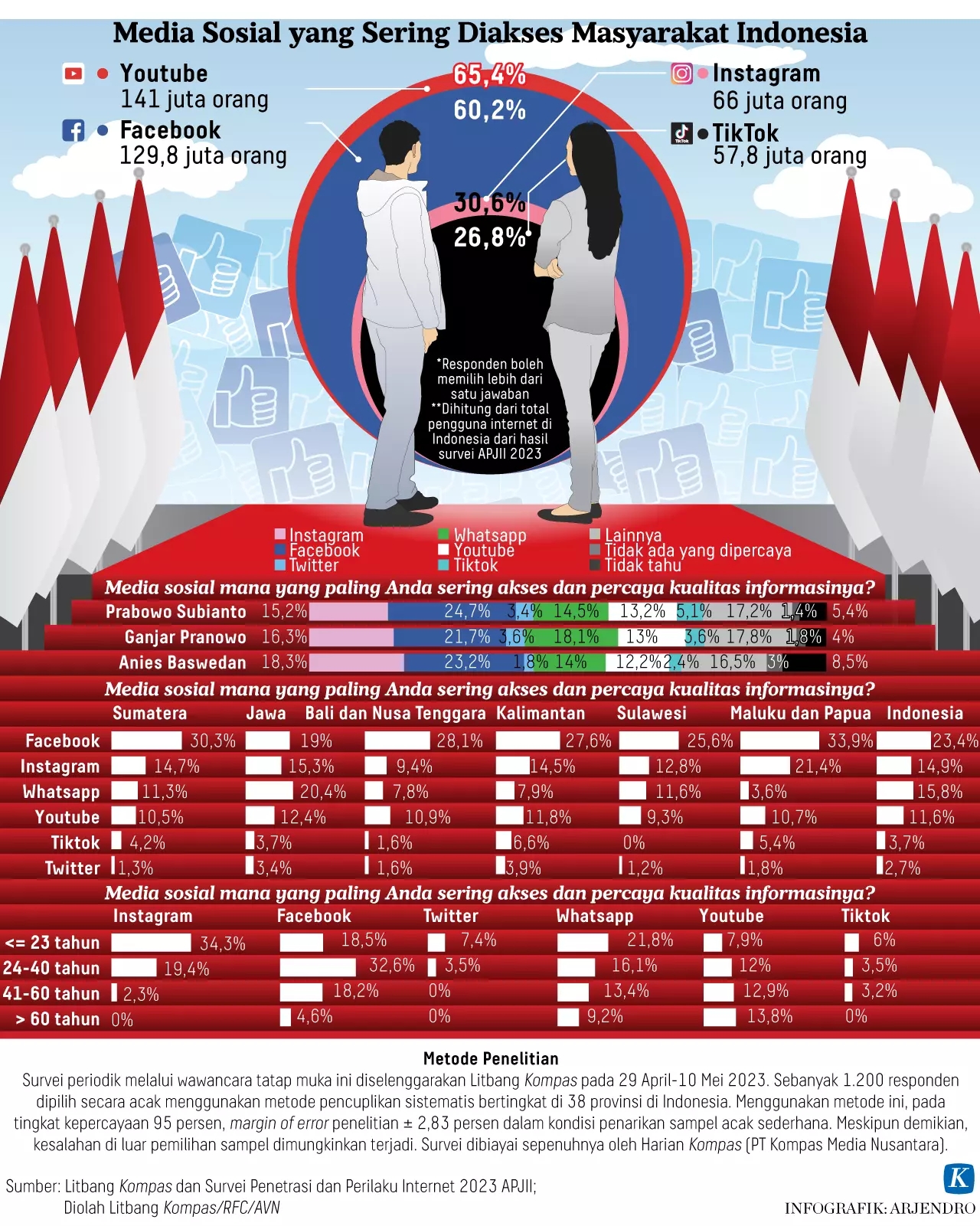

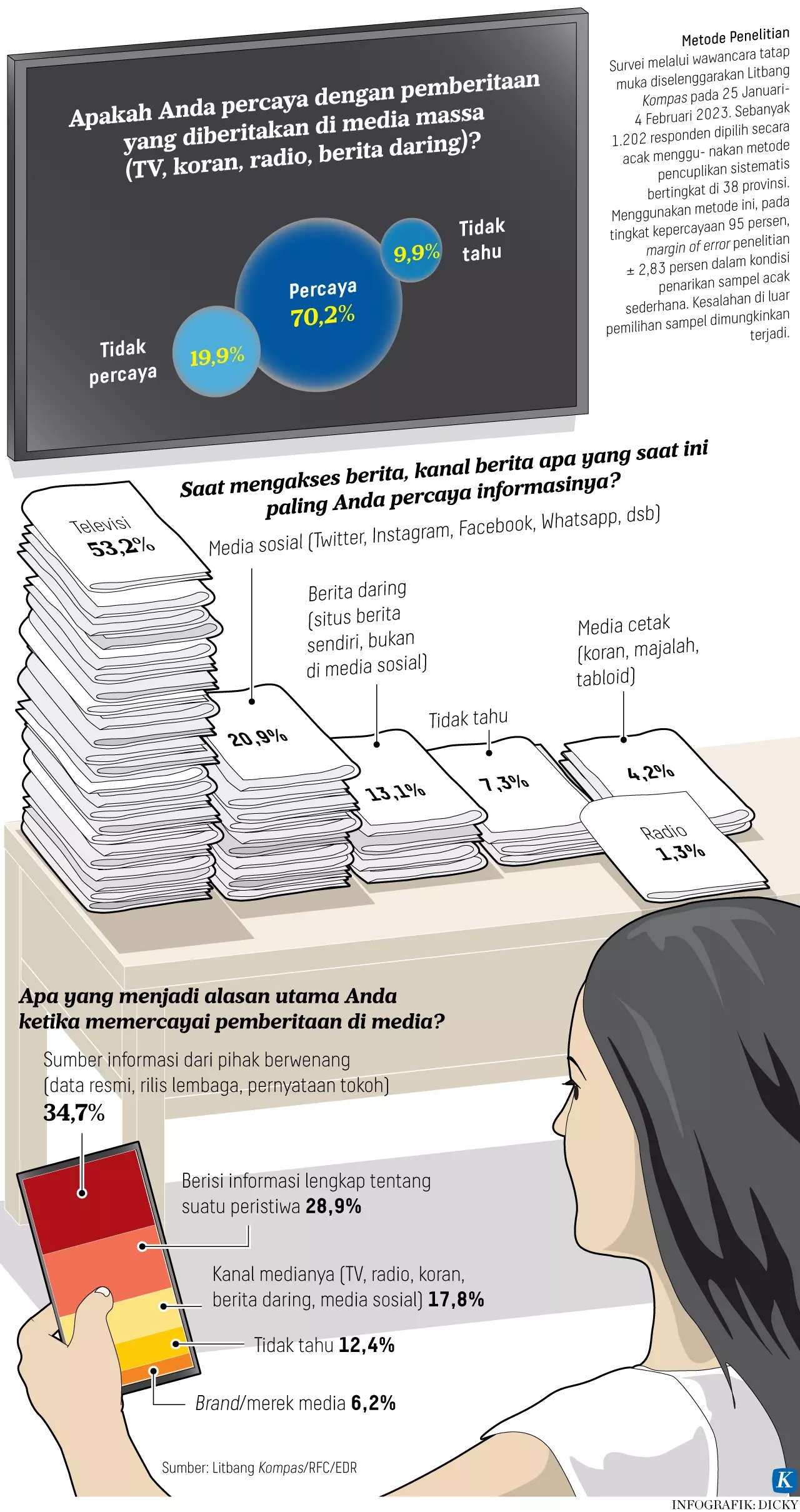

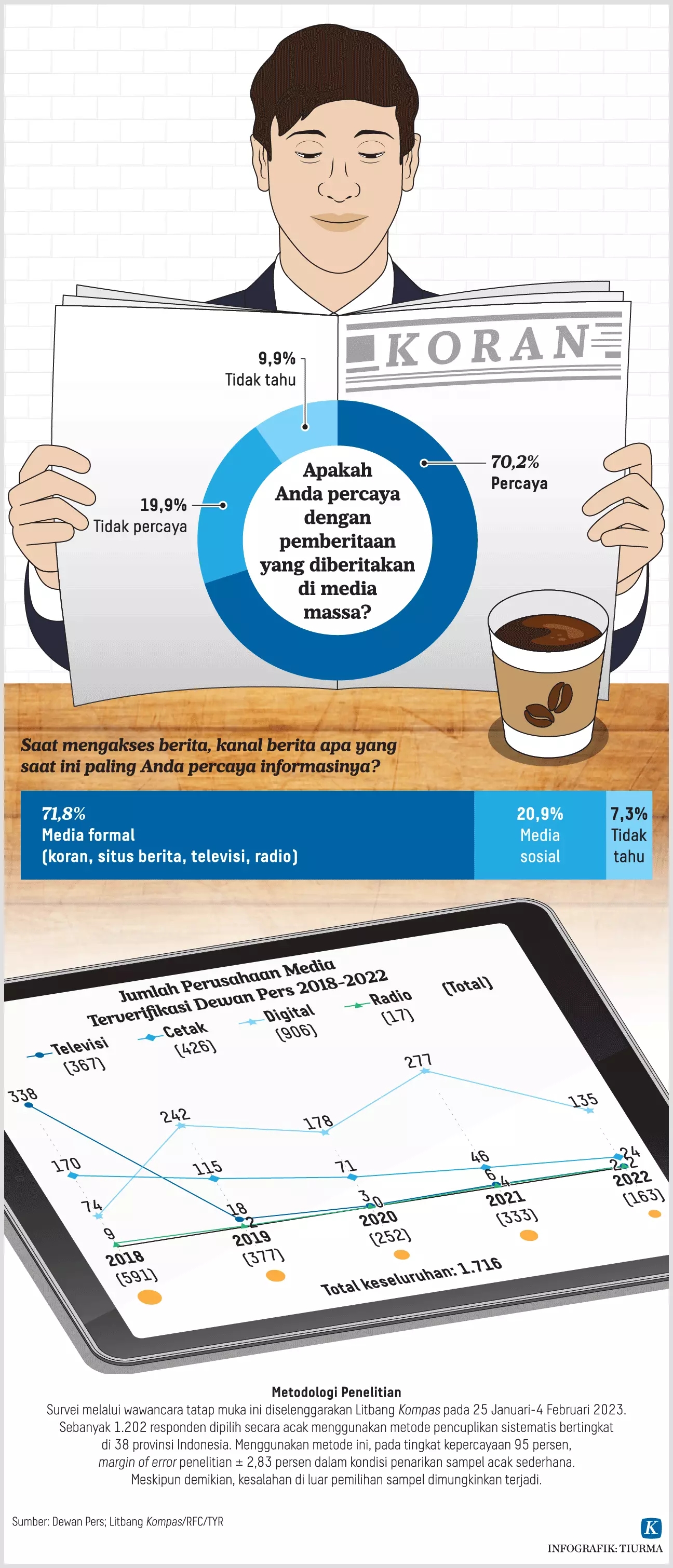

¬ Infografik: Kompas.id (1, 2, 3)

4 Comments

Kita pengin media bermutu, tapi hanyak orang bikin media berita daring tanpa gaji dan hanya mengandalkan pemberian dari narasumber dengan “modal” tautan berita….

Kita pengin media bermutu tapi banyak orang, termasuk saya, sama sekali ogah membayar/melanggan, dan hanya mau gratisan.

Maka tantangannya adalah bikin Kompas.id yang gratis, termasuk dalam penyajian foto

👍

Sebenarnya media selain Kompas.id secara keuangan kuat tapi ogah bikin liputan yang agak mahal, mana pake foto bagus pula, soalnya akan percuma kalo trafik rendah dan gak berdampak. Media-media itu punya duit tapi jarang pake drone kayak Kompas.id