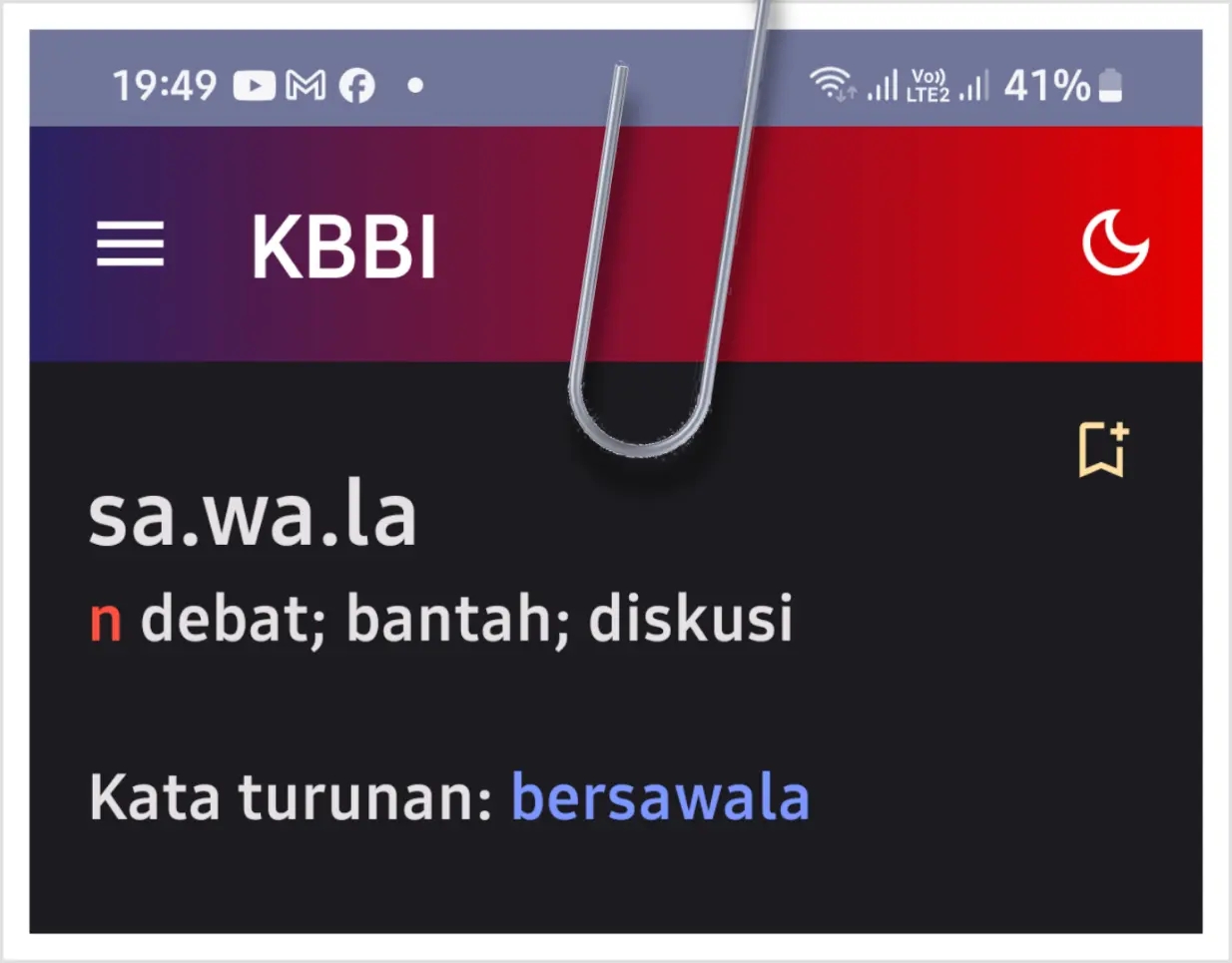

Dalam majalah Tempo (10/12/2023) saya temukan kata yang jarang dipakai: sawala. Artinya debat. Saya teringat alfabet Jawa yang ditata sebagai tuturan: hana caraka, data sawala... Sawala di situ berarti perbantahan, perselisihan.

Saya pernah menulis, seorang penerbit media berita kesal setiap kali menjumpai kata dari redaksi yang tak dia pahami. Dia berpesan jangan memaksa pembaca membuka kamus.

Dua teman saya sebaya menganggap gaya bahasa Tempo dan Kompas itu kenes, sering menulis kata yang kurang dikenal.

Bagi saya, kebijakan bahasa Tempo maupun harian Kompas bukanlah bergenit-genit. Hal itu dilakukan untuk memperkaya tuturan. Pun bagi saya tak semua hal dapat diperlakukan seperti undang-undang.

Dalam dokumen hukum, kata “mencuri” berulang-ulang disebut agar konsisten karena arti mencuri sudah dirumuskan. Adapun dalam berita dan artikel opini, juga dalam blog, dalam satu tulisan boleh ada kata “mencuri” dan “menilap”. Serupa penggunaan “akan” dan “hendak”, pun “namun” dan “tetapi”, dalam satu tulisan.

Saya teringat ucapan pengacara dan aktivis prodemokrasi Todung Mulya Lubis (74) abad lalu: undang-undang adalah karya sastra yang terburuk. Puisi Todung dulu, semasa di LBH, pernah muncul di majalah sastra Horison. Dia berpuisi sejak SMA karena gemar membaca buku sastra.

Soal diksi oleh media ini juga menyangkut selera kolektif redaksi. Secara umum, menurut kesan saya, mereka hanya memungut “kata baru” atau “kata tak lazim” jika banyak media sudah melakukannya.

Mungkin ada juga pertimbangan agar konten mereka lebih ramah mesin pencari. Nah, dalam urusan ini saya naif: mesin pencari yang mestinya menyesuaikan diri dengan pembuat konten, apalagi dengan algoritma rumit pintar dan didukung kecerdasan artifisial.

Mari kembali ke teman penolak kekenesan bahasa media. Mereka dalam grup WhatsApp pun akhirnya menggunakan kata “berkelindan” dan “sengkarut” yang dulu dipelopori Tempo. Ketika saya secara bergurau mempersoalkan hal itu, jawaban mereka kompak: ora usah ngécé. Tak usah meledek.

Bahasa, termasuk di dalamnya itu pilihan kata, adalah soal kebiasaan. Kata rasuah akhirnya ditulis oleh banyak media. Demikian pula semenjana dan tengkes. Lokapasar sudah mulai laku, sedangkan pelantar belum, apalagi swastamita.

Penggunaan kata dalam bahasa itu menyangkut juga sisi psikolinguistik dan sosiolinguistik. Orang cenderung menolak kata yang belum mereka pahami, kecuali hal itu mendatangkan kesan dan harus dipahami artinya agar tak bikin malu.

Dalam wilayah kesan, abad lalu kata mantan sebagai padanan bekas atau eks segera diterima, karena memberi aura positif. Itulah aspek psikologis. Orang enggan disebut bekas lurah — dalam bahasa Jawa, mantên (bukan mantèn) adalah bekas, tilas atau pocot.

Kini kata gemoy lekas menyebar, karena mereka yang tempo hari belum tahu akan mencari artinya supaya tak tertinggal dalam pergaulan. Itulah aspek sosiologis. Dalam kasus berbeda, mulanya sapaan antum hanya untuk kalangan terbatas karena pilihan kata mencakup identitas komunal.

Untuk sawala, jika dibandingkan dengan dengan nawala (newsletter), manakah yang akan lebih lekas populer?