“Walau teknologi kecerdasan buatan sangat berkembang, saya tidak ingin memanfaatkannya untuk bidang desain grafis. Di dunia desain grafis masih dibutuhkan sentuhan rasa manusia,” kata desainer grafis Ignatius Hermawan Tanzil kepada Kompas pekan lalu.

Sudah dua belas tahun saya tak bersua Hermawan, seorang desainer grafis terkemuka. Saya terakhir bertemu dia pada 2012 di galerinya, Dia.Lo.Gue, Kemang, Jaksel. Dia menjamu makan siang saya. Saya ingat, di toko kecil milik galeri itu saya antara lain membeli buku kecil notes untuk mainan animasi.

Hermawan dan firma desain miliknya, LeBoYe, mengingatkan saya pada buku bergambar yang dapat difungsikan sebagai agenda 1998, yakni Boeatan Indonesia Asli. Kualitas fisik dan kandungan buku itu bagus.

Seingat saya separasi warna, dengan film — saat itu belum lumrah computer to plate maupun digital to plate — dikerjakan di Singapura. Adapun pencetakannya dilakukan di Kota, bukan di sebuah percetakan besar namun pemain lama bereputasi.

Saat buku agenda itu terbit, akhir 1997, kegemaran masyarakat terhadap desain vintage makin bergairah. Poster enamel era kolonial jadi buruan kolektor. Gambar-gambar jadul, dari label produk (etiket), iklan di media, sampai kemasan produk lawasan menjadi hiburan eksotis. Kaus-kaus mereproduksi ilustrasi buku sekolah zaman kolonial karya Cornelis Jetses, misalnya Jaran, Yogyakarta.

Ada saja penyuka label barang lawas bukan antik, atau produknya memang tua namun masih hadir di pasar, dan cukup menghibur mata sebagai klangenan yang menggiring imajinasi — bahkan memancing riset.

Seno Gumira Ajidarma, saat itu pemred Jakarta Jakarta, menyebutnya karya “hidden artists“. Maka kolom Surat dari Palmerah selama medio sampai akhir 1990-an selalu dihiasi gambar-gambar dengan kredit “koleksi seni rakyat Jakarta Jakarta”.

Setelah buku Hermawan dengan reprografi bagus itu terbit, muncullah repro atas repro dengan ukuran diperbesar untuk menghiasi kedai. Gambar pecah bukan masalah. Misalnya dekorasi tembok dengan cetak digital di kedai Nasi Bebek Ginyo, Tebet, Jaksel, awal 2000-an.

Buku ini terbit ketika krisis moneter mulai menyengat sebagian Asia, dan Indonesia mulai merasakannya. Setelah tahun memasuki 1998, krisis keuangan pun mendera, dan rupiah terbanting, semuanya mahal. Bagi yang belum mengalami, PHK adalah sapaan pagi dari putaran warta harian, lalu banyak pekerja cemas, menanya diri apakah giliran dirinya siang nanti.

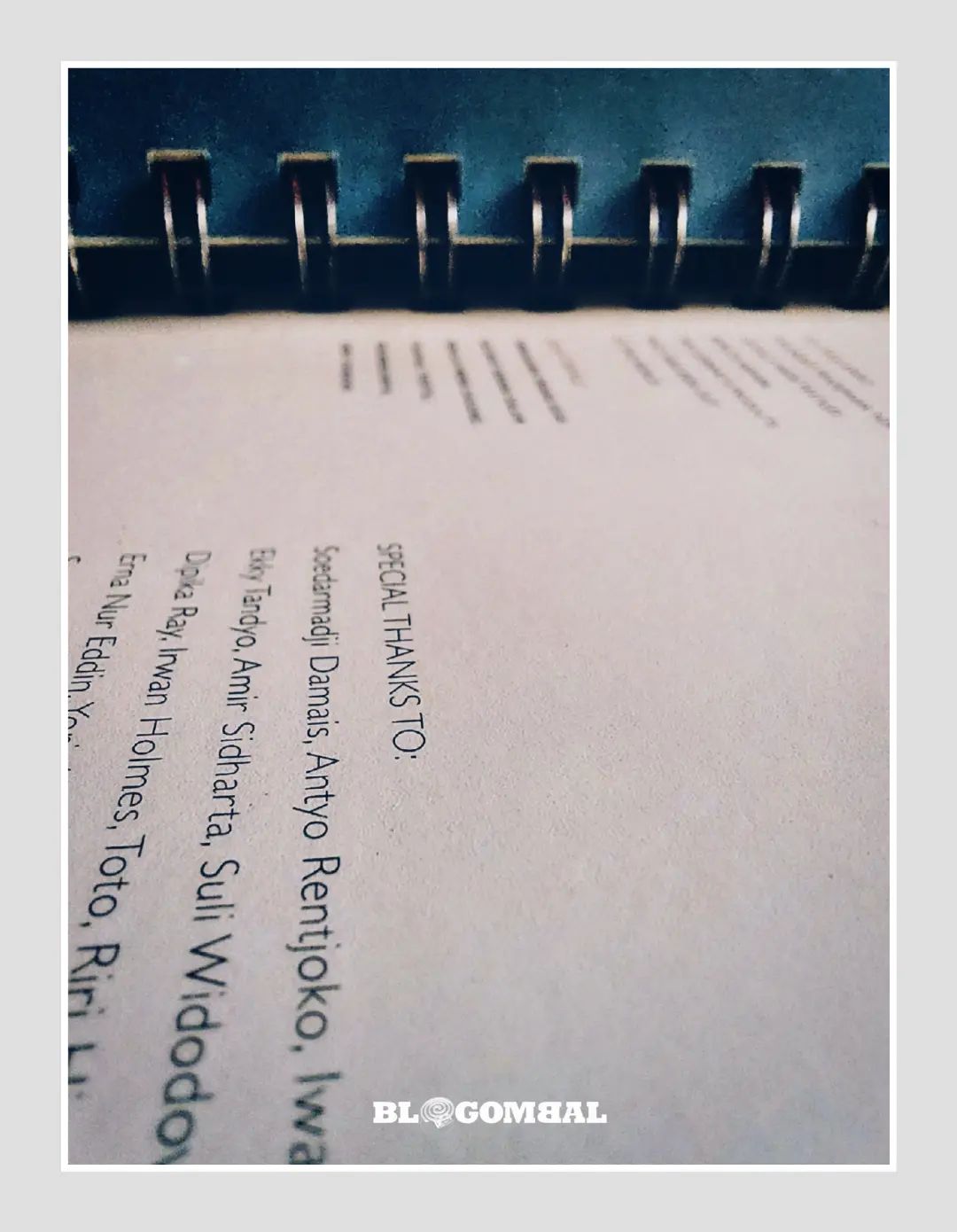

Lalu hubungannya dengan buku ini? Harga buku mattepaper 134 halaman dengar jilid ring itu Rp39.000. Untuk harga sekarang nilai sekian itu murah. Kalau dahulu? Dengan kurs 1 USD setara 2.350 IDR tak bisa disebut mudah maupun mahal. Pas, beginilah. Namun memiliki agenda ini di tengah krismon terasa punya barang luks.

Kalau merujuk Inflationtool, harga Rp39.000 para 1997 itu setara Rp301.500 hari ini. Tetapi ada catatan, kurs 1 USD setara 2.350 IDR pada 1997 itu per Juni tahun itu.

Saat buku terbit belum ada gerbang pembayaran daring. Maka brosur buku menawarkan pembayaran secara tunai, cek, dan transfer. Dengan kartu kredit? Saat itu ribet, penjual harus mengecek buku daftar manual seukuran A4. Hanya penerbit majalah luar negeri yang menyediakan formulir berupa sisipan kartu dengan pengisian nomor kartu — sungguh tak aman.

Beberapa kawan saya menyebut buku agenda dwibahasa ini menyasar ekspatriat, karena terkesan mewah dan eksklusif, dengan konten eksotis Indonesia zaman lawas. Saya tak menyanggah maupun mengamini.

Lalu hubungan buku ini dengan saya, yang menerima 25 eksemplar, lalu saya bagi-bagikan? Ehm, saya punya keterlibatan sedikit bersama hampir 60 nama dalam jejaring sosial Hermawan.

Di sana saya adalah nobody karena saya hanya tahu sejumlah nama dalam sirkel dia, dari kalangan industri kreatif — istilah yang saat itu belum dikenal — hingga pemerhati sejarah. Saya tahu Soedarmadji Damais (1942—2021) namun tidak sebaliknya.

5 Comments

👍👍

🙏🙏💐

Satu jempol untuk Hermawan Tamzil, satu jempol untuk Paman…. Eh mestinya tiga jempol : satu jempol untuk kontennya.

🙏💐Andil saya di situ dikit