Malam tadi menjelang pukul setengah delapan tak ada anak kecil bermain di sana, polder, kecuali di tikungan trotoar hanya ada seorang anak sekira sepuluh tahun mendeprok mepet pagar, memainkan gim di ponselnya.

Sebelumnya, ketika aku tiba di pertigaan, dari arahku tampak tiga penjual makanan. Tiada yang mengudap. Terlalu malam bagi anak-anak bahkan misalnya pun dibawa orangtuanya. Masa libur kenaikan kelas sudah usai. Tak ada alasan bagi anak-anak untuk keluar rumah.

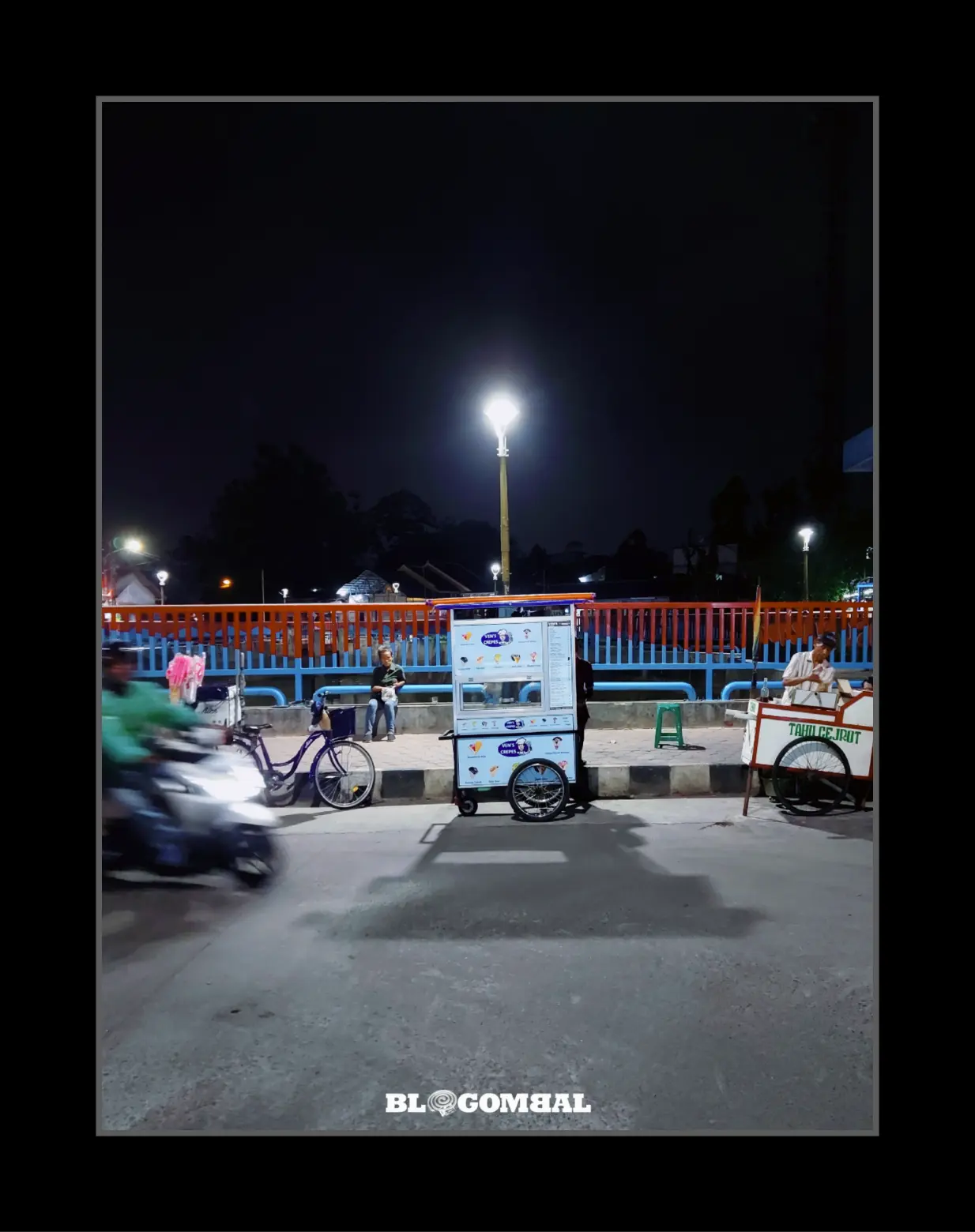

Dari tiga penjual itu ada satu yang menarik bagiku. Aku belum pernah melihatnya. Dia menjual es krim, kotaknya dia taruh di atas boncengan sepeda. Ada banyak contong es krim di atasnya. Warnanya merah jambu. Di bawah terang lampu trotoar contong itu menjadi kentara. Aku tiba-tiba ingin memotretnya: warna merah jambu diterangi lampu di bawah langit hitam.

Aku langsung menduga orang berambut keputihan yang duduk di buk pagar itu si penjual Aice.

Aku menyapa, “Sampai malem nih, Pak?”

Yang terdengar adalah suara perempuan. Ternyata dia bukan lelaki. Di bawah terang kontras lampu rambut putihnya membuatku salah menyapa, menyebut dia Pak. Tadi dia sedang menunduk melihat layar ponsel di tangannya.

“Iya, tadi berangkatnya udah sore. Lumayan laku sih,” ujarnya.

Aku malu dan meminta maaf. Dia hanya tertawa. Aku ingin ngobrol sebentar dengan membeli es krim. Tetapi aku tak membawa uang tunai. Kalau aku keluar, semua pembayaran melalui ponsel.

Akhirnya aku beranikan diri, “Maaf, Bu. Saya boleh motret cone es krim ini?”

“Silakan aja, Pak,” jawabnya ramah.

Setelah berterima kasih aku meneruskan perjalanan sambil melamun. Ibu itu aku perkirakan berusia lima puluhan. Aku tak tahu dalam sehari dia mengayuh sepeda berapa kilometer. Aku tak tahu berapa rupiah yang dia dapatkan. Apakah di rumah dia dan suaminya juga masih menghidupi anak?

Aku membandingkan diri. Aku sehat menurut ukuran sepihak diriku. Masih kuat berkerja. Tetapi nyatanya aku menganggur, tidak melakukan kegiatan produktif secara ekonomis. Hanya melakukan pekerjaan domestik, membaca, mendengarkan radio atau hanya musik, menonton video, bermedia sosial terutama WhatsApp, sesekali mengantarkan istri, menjemput anak pulang kerja, dan menulis blog untuk memperlambat kepikunan. Hanya begitu saja pun kadang aku merasa penat. Bagaimana dengan ibu itu?

Aku sudah memotret dagangannya di atas sepeda. Punya cerita sekilas tentang pertemuanku dengannya. Apa yang aku dapatkan? Fotoku biasa saja. Tadi saat mengayun langkah aku berpikir nanti misalnya aku tulis untuk blog juga biasa saja isinya, seperti tulisanku lainnya. Serbabiasa. Dalam blog bersedikit pengunjung.

Aku merasa yang aku lakukan kadang merupakan kemewahan. Tidak menghasilkan uang. Aku malu.

Aku teringat seseorang yang sangat baik hati, selalu membantuku dalam banyak hal. Aku makin malu.

Sepanjang perjalanan pikiranku berkutat tentang bekerja apa saja yang menghasilkan uang.

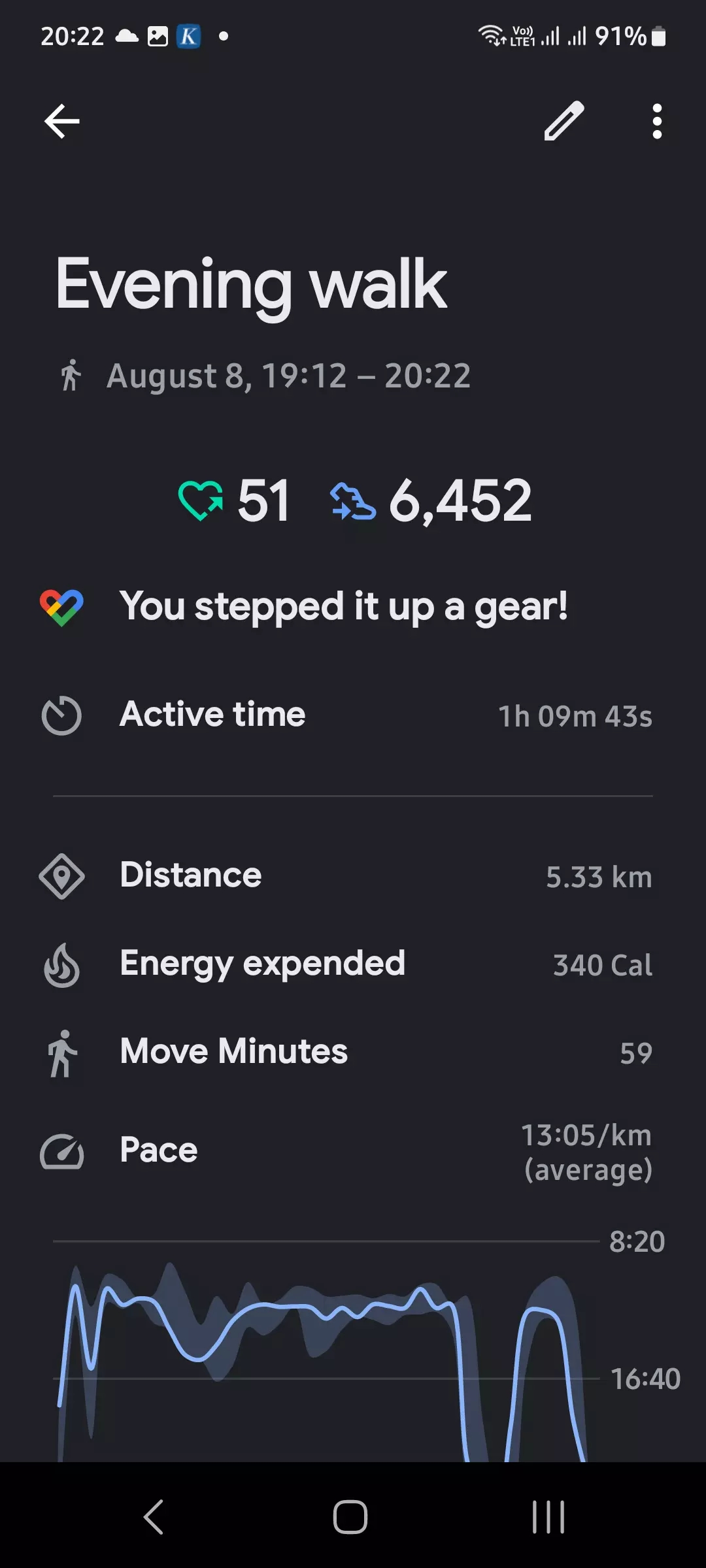

Tak terasa aku sudah tiba di rumah. Hitungan Google Fit yang aku ragukan akurasinya karena royal angka mencatat aku menempuh 5,3 kilometer. Ini pun sebuah kemewahan. Berjalan malam sendirian sambil melamun.

Lalu aku menggenggam pembenaran diri: ini pun patut aku syukuri. Tak perlu menyumpahi diri untuk melengkapi rasa malu terhadap diri sendiri.

Ehehe tadi membaca judulnya, sebelum membaca isinya, kirain Mas sendu karena jadi terbawa memori es dong dong jaman dulu ehehe. Cone-nya warna pink gitu juga kan.

Betul kata Mas Junianto, yang penting sehat walafiat ya Mas Antyo dan keluarga 🥰🤲

Matur nuwun dukungannya untuk komentar saya.👍😁

Suwun Mbak Uril 🙏💐

Tentang menghabiskan waktu di media sosial, saya kesal. Belakangan makin banyak waktu saya tersita untuk itu. Saya kesal karena belum bisa mengendalikan dengan baik.

Saya selalu ingat kutipan abad lalu ini : gawai adalah alat, manusialah pengendalinya.

🙏💐

Yang penting sehat, Paman. Bukan hanya Paman tapi juga istri dan anak-anak.

Inggih, pangèstunipun. Suwun 🙏💐