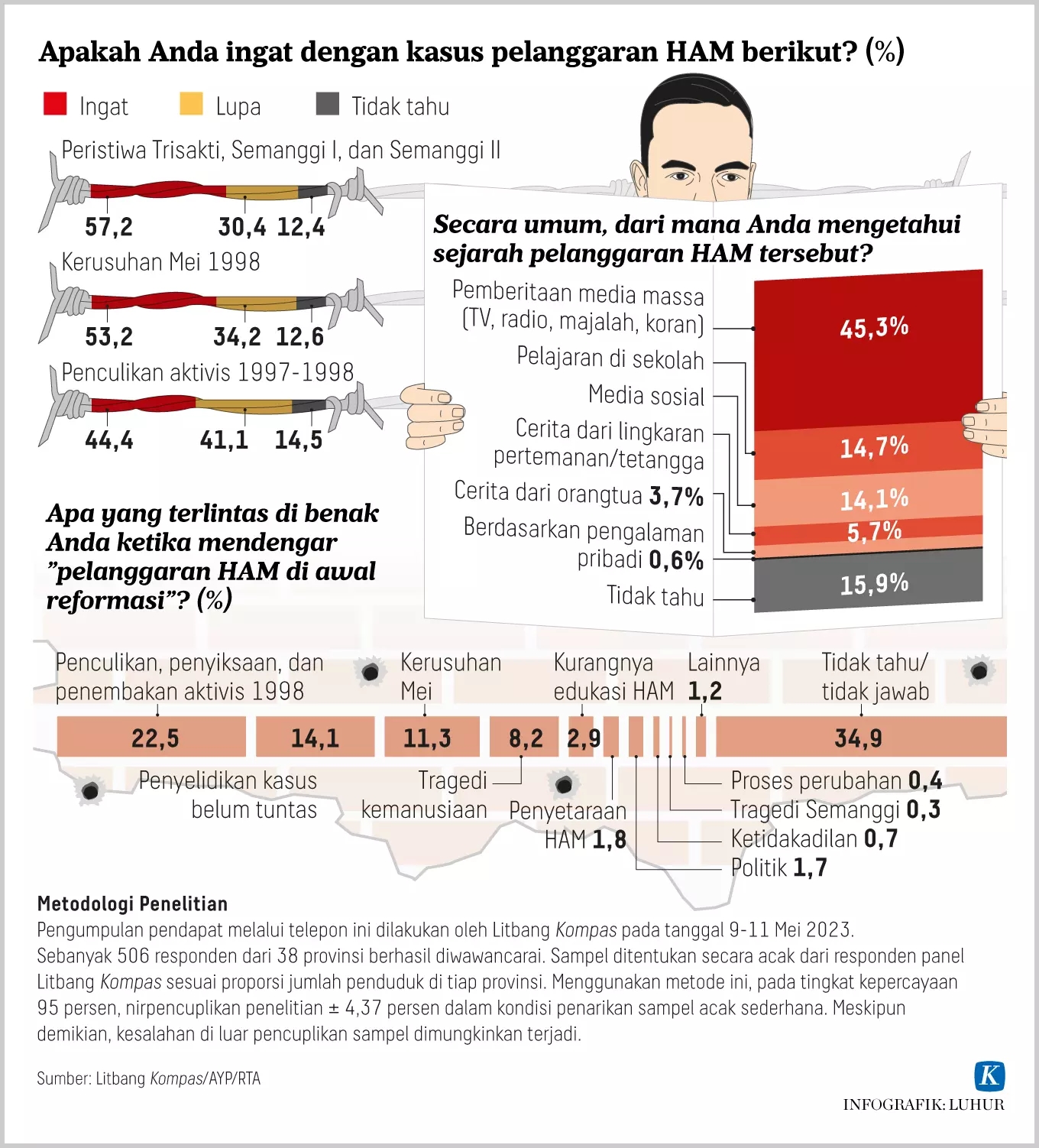

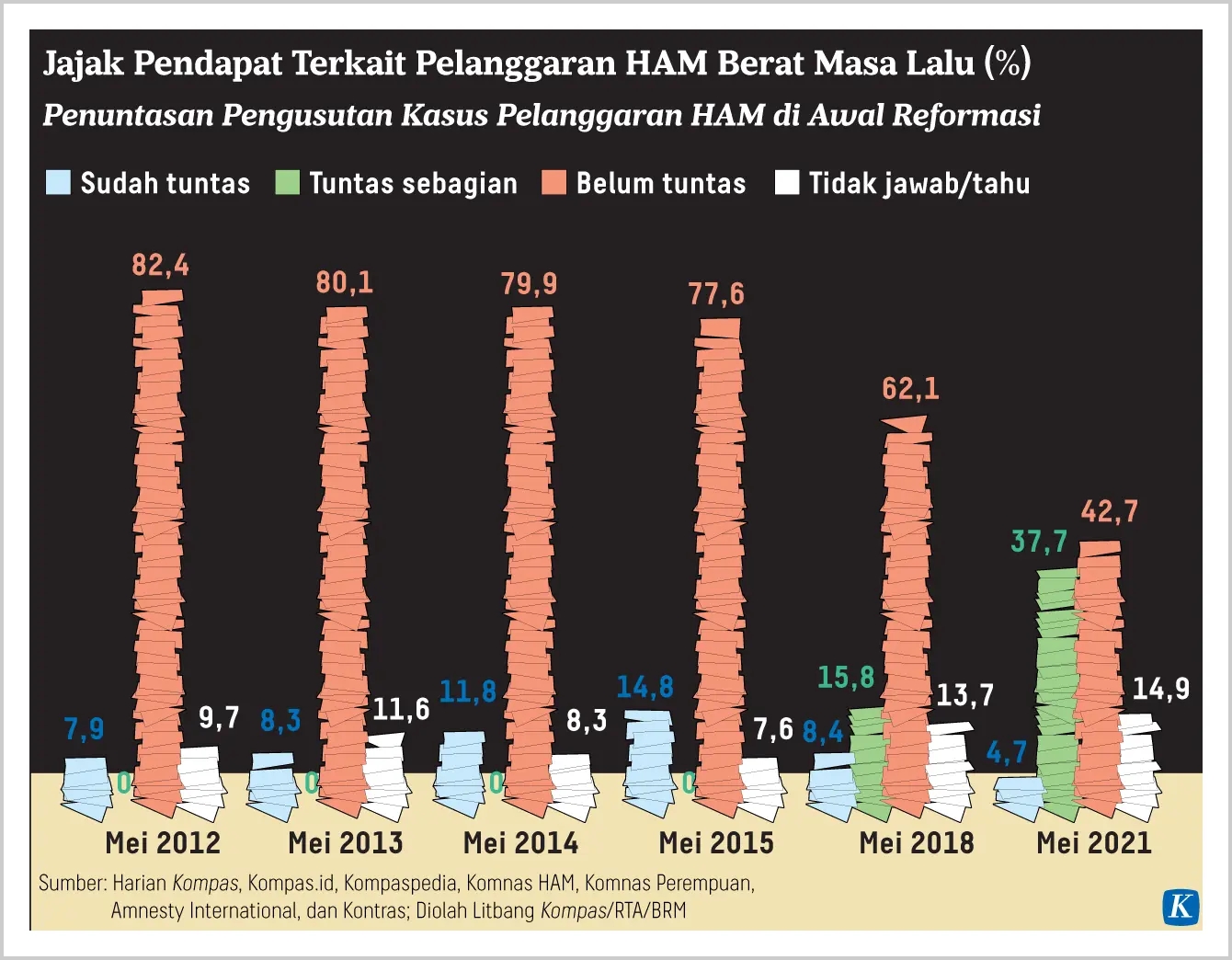

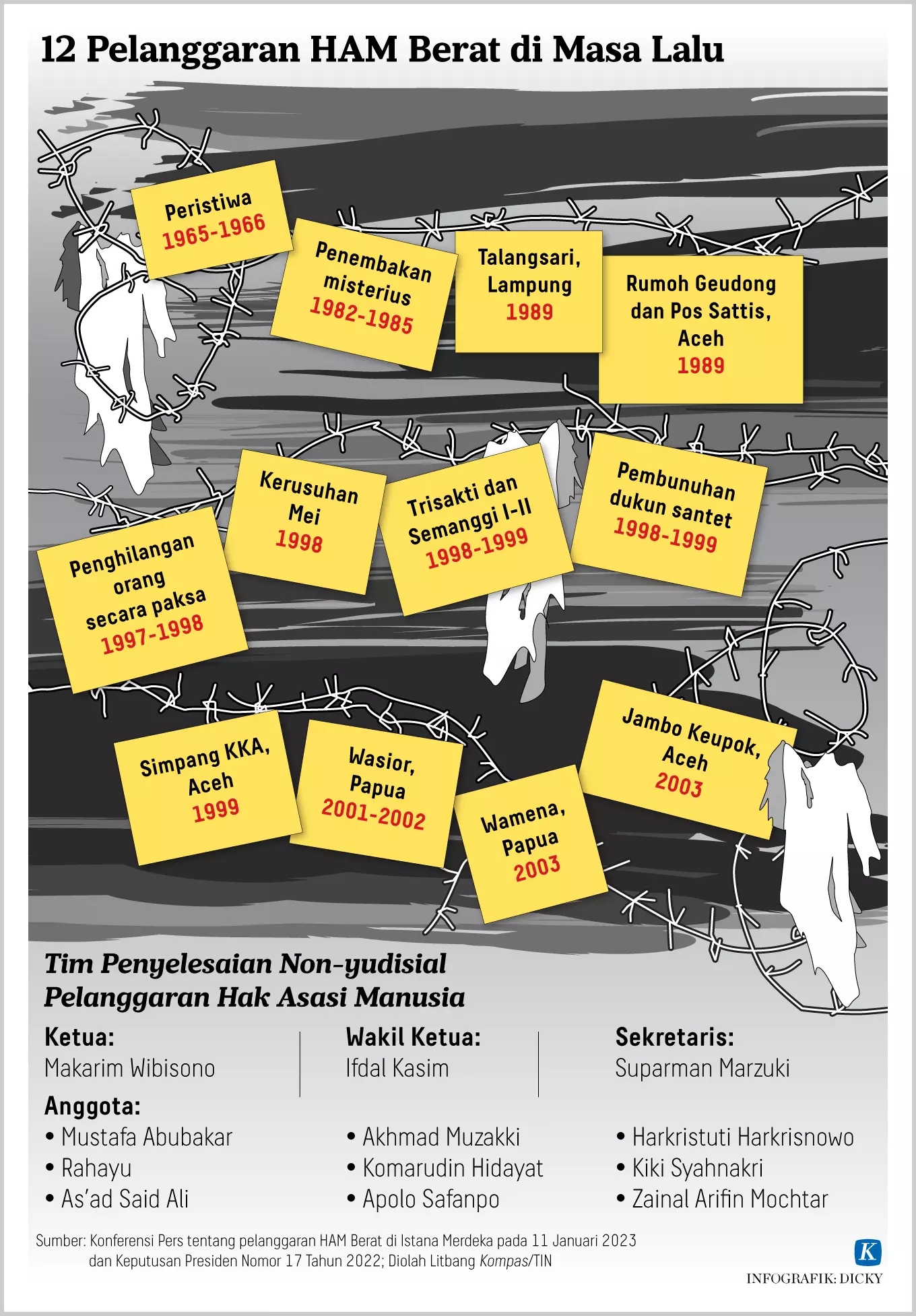

Bukan berarti sejarah ribuan tahun silam tak menarik, karena nyatanya kajiannya terus berlangsung. Tetapi sejarah kontemporer yang rasanya baru kemarin berlangsung masih terus ditulis dengan banyak tantangan justru masih banyak yang mengalami. Misalnya survei tentang ingatan dan persepsi publik terhadap peristiwa pahit dan kelam seputar Reformasi.

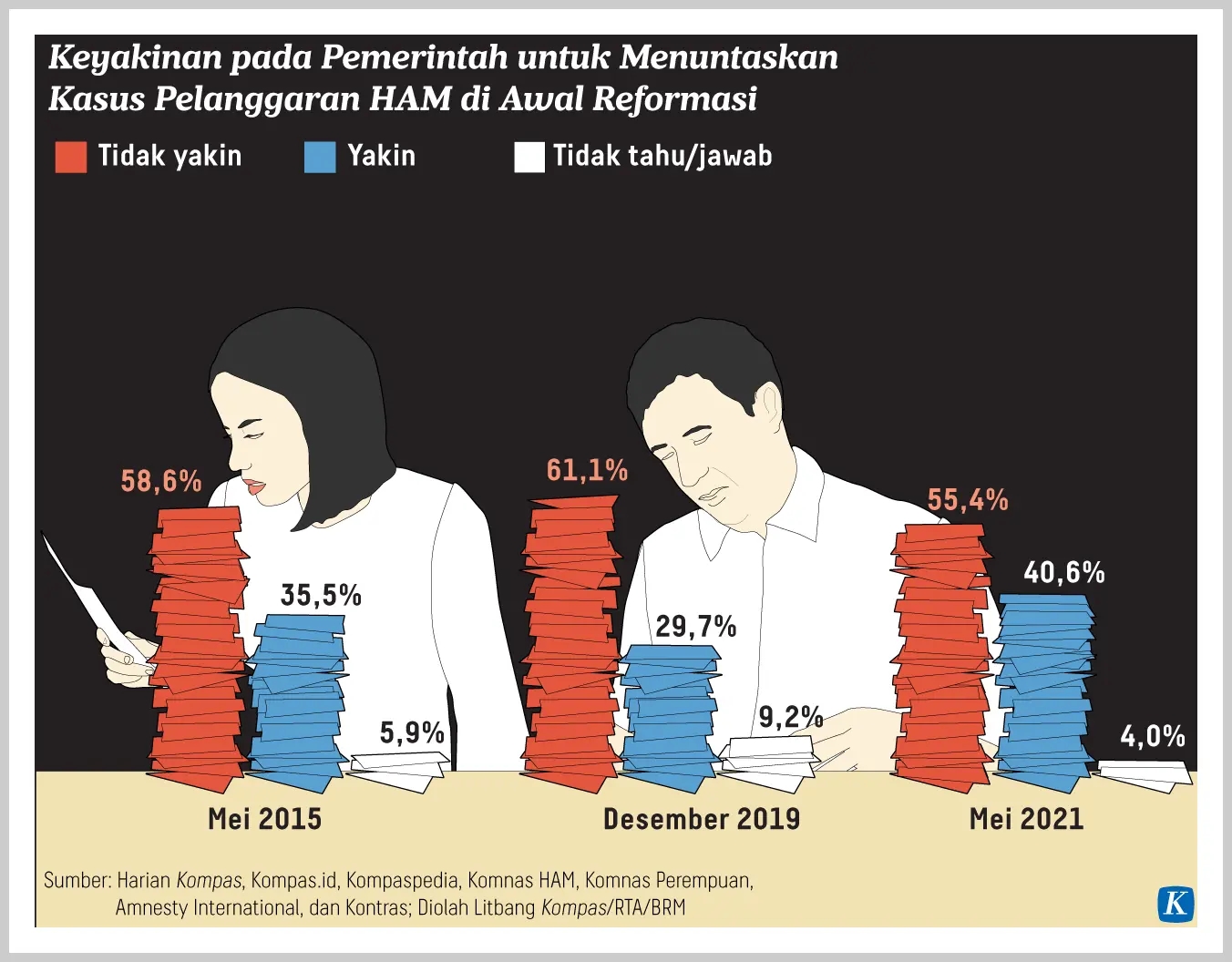

Kenapa tantangan? Tak semua pihak nyaman dengan pembukaan lembar demi lembar lama, disertai data, temuan baru, dan tafsir. Ada orang yang memang lupa. Ada yang ingin melupakan dan bahkan dilupakan. Ada yang tak ingin disebut dalam hiruk pikuk opini, sementara kalaupun mereka membuat klarifikasi belum tentu dihiraukan mayoritas publik. Kebenaran, tepatnya upaya mencari kebenaran, bisa menjadi bahan pertengkaran.

Maka media yang mencoba mengupas masa lalu dan menimbang pandangan hari ini bisa dianggap genit dan menguak luka mengering. Mungkin ada komentar, “Kok diangkat? Ini agenda siapa? Udahlah kita maafkan dan kalau bisa kita lupakan.”

Media berita adalah entitas yang merasa unik karena menugasi diri untuk mengabarkan sesuatu atas nama alasan kehadiran. Congkak dan pongah, kata orang kritis sekaligus sinis, apalagi dalam era informasi digital yang memungkinkan siapa pun membuat konten untuk publik.

Saya sendiri termasuk orang berdaya ingat cekak. Kata orang bijak, lupa dan keinginan melupakan hal tertentu adalah bagian dari cara manusia mempertahankan diri. Kenapa? Supaya benak tak digenangi kenangan buruk apalagi dendam karena hal itu mengganggu kesentosaan lahir batin.

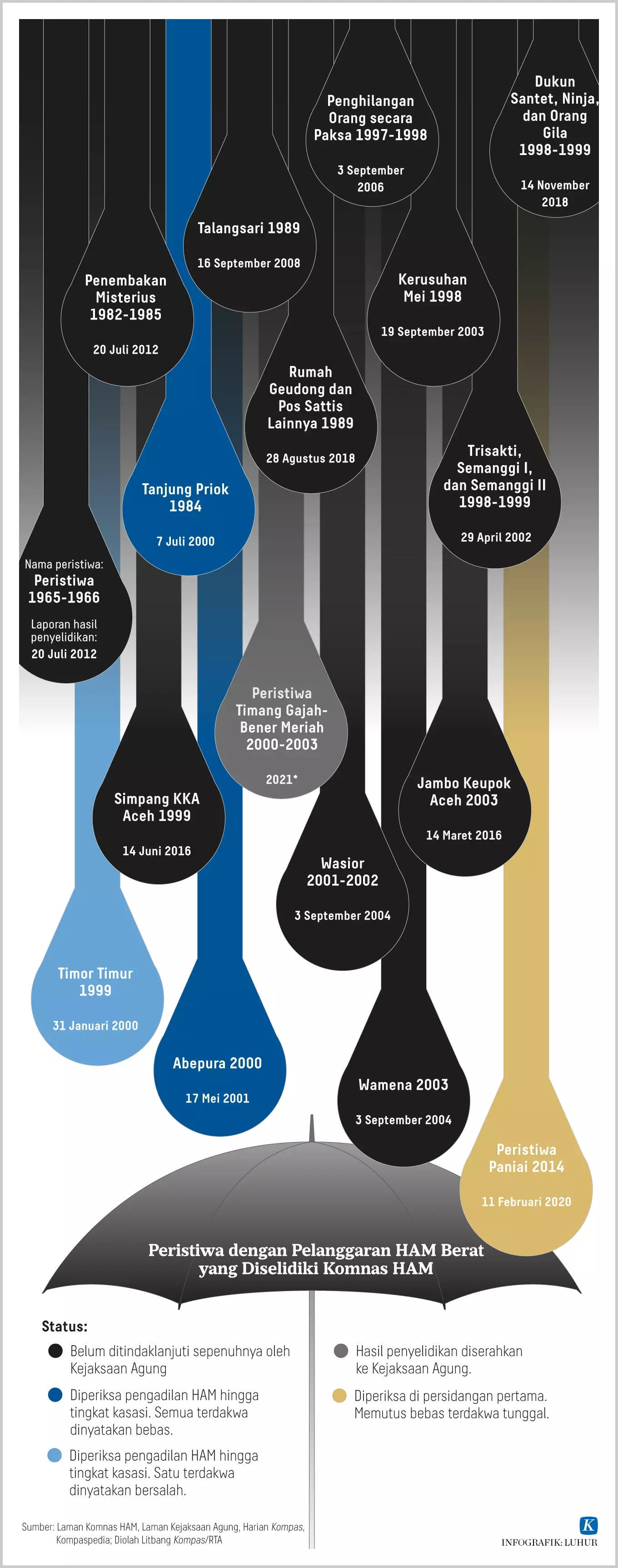

Trauma berarti luka. Bagimana jika luka batin berlaku kolektif meskipun bukan untuk mayoritas masyarakat? Babad era modern diwarnai silang sengketa pendapat apalagi setelah ada media sosial. Itulah bedanya dari babad era keraton masa lampau, apalagi jika jejak tinggalan teks tidak beragam, sehingga tak banyak versi untuk diperbandingkan.

Pada era rezim modern, sejarah versi resmi harus merelakan diri dikoreksi oleh versi lain. Hal itu tak terhindarkan, bahkan misalnya masyarakat dikungkungi tempurung raksasa virtual dan hidup dalam ruang gema.

Lamunan macam itu menyembul saat saya membaca serangkaian liputan Kompas.id yang bertaut dengan sejarah masa kini Indonesia. Tak semua media ma(mp)u melakukan. Tempo.co sesekali juga melakukan. Begitu pun Tirto.id.

Khusus Kompas.id, kadang saya geli sendiri karena seolah menjadi pendengung atau buzzer media Palmerah itu. Apa boleh bikin. Ya bagaimana lagi kalau media lain enggan melakukannya? Mungkin berita artis cerai dan pindah agama, atau beroleh hidayah, begitu pun jika seorang pesohor tak berbusana agamis lagi, lebih menarik bagi pembaca.

Apa yang dulu pantang dibaca pada era jaya media cetak karena cemen, kini bukan hal tabu di layar ponsel. Kabar ihwal pelakor, seolah si lelaki tak beda dari kambing yang bisa digondol, selalu menarik. Apalagi di medsos, dengan bumbu opini, “Untuk menjadi pelakor nggak perlu cantik seksi, cukup nggak tau diri aja.”

Berarti saya juga membaca berita macam itu? Kadang. Mengikuti saran Google tentang apa yang disebut berita padahal hanya memindahkan konten konten medsos dan unggulan di Twitter sambil membatin inilah realitas benak kolektif versi pembacaan oleh mesin.

Cerita dari koran bekas: Melawan lupa dan lelah, menguak sejarah