Sudah tiga hari koin Rp100 itu tergeletak di jalan di depan rumah saya. Saya memang membiarkan. Siapa tahu ada yang mengambil. Ternyata sampai pagi tadi, saat saya menyapu, si koin tetap di sana. Lalu koin saya letakkan di atas bak sampah.

Barusan, saat saya mengetik paragraf pertama dengan ponsel, terdengar suara buka-tutup sampah. Saya lirik dari teras ada pemulung. Lalu saya intip dari celah pagar, koin masih merebah manis tanpa menggoda.

Uang Rp100 sudah tak berharga. Dengan transaksi nirtunai, toko dan kedai tak direpoti koin. Biaya produksi koin cepek pun mungkin melebihi nilai intrinsiknya sebagai benda logam.

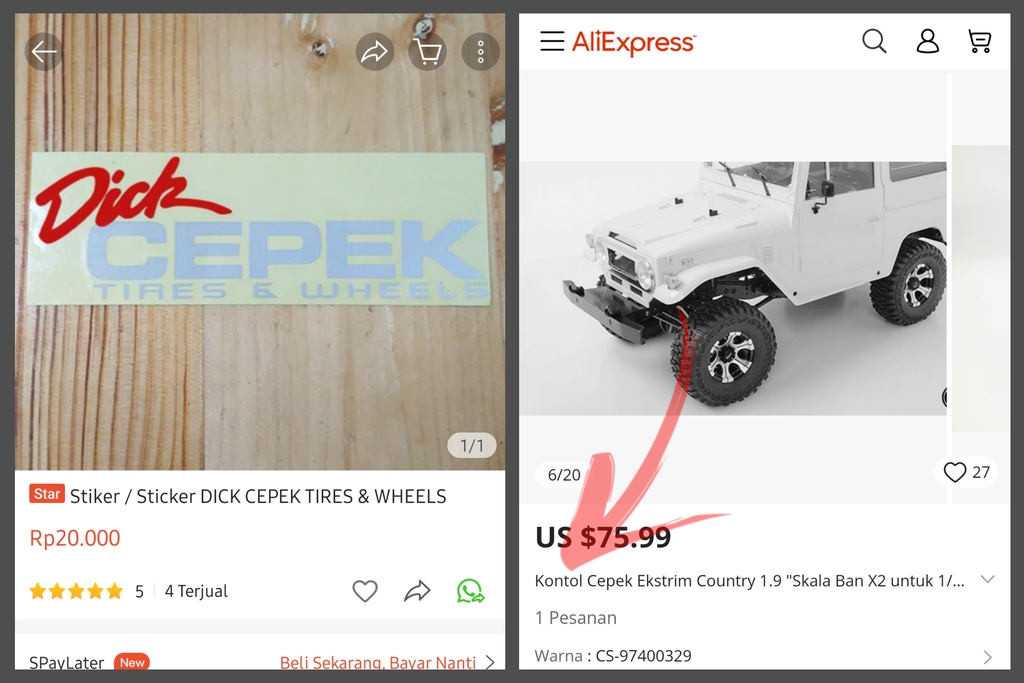

Oh ya, tentang cepek, yang diserap dari bahasa Hokkian, saya teringat mode 1980-1990-an, saat banyak jip memasang stiker Dick Cepek, tanpa keterangan itu produk apa. Bahkan angkot pun menempelkannya. Saya tanya ke sopir sekaligus pemilik angkot ke Cililitan, Jaktim, Dick Cepek itu apa.

“Nggak tau Mas. Tapi kayaknya keren. Kita kan juga nyari duit cepek demi cepek, saben ari capek,” katanya.

Oke deh, Dick. Eh, kenapa ya dick dalam slang Inggris bisa berarti lain? Ketika saya mencari stiker Dick Cepek malah ada temuan ajaib. Lokapasar asing, karena menggunakan robot penerjemah, bisa mengartikan dick sebagai penis dalam istilah keseharian bahasa Indonesia.

2 Comments

Di Solo masih ada toko yang menyiapkan koin Rp 200 dan Rp 100 untuk susuk. Antara lain di toko ATK dan jasa foto kopi tak jauh dari rumah saya.

Jika saya di sana membeli sesuatu atau memfotokopi,dan dikasih susuk Rp 100 atau Rp 200, saya ogah menerima. Misal harus bayar Rp 2.700, saya pilih bayar Rp 3.000 daripada nerima susuk Rp 300.

Gak tahu Eropa sekarang gimana

Dulu sih kategori sen masih berharga, koin kembalikan masih ada. Di Australia dan Taiwan juga. Kalo ke luar saya dulu bawa kantong koin. Karena nggak hafal, kalo bayar ya saya tuang ke telapak. Kadang kasir yang saya minta ambil.