Nyata, kata “hamper” mewarnai percakapan di media sosial dan lapak daring. Maka bagi saya, serap saja kata itu menjadi lema (entri) KBBI.

Kelak, sebagai kata Indonesia, “hamper” yang tak mengenal jamak – karena dengan mengawali “beberapa” dan “sejumlah” maupun penyebutan dua kali berarti lebih dari satu – tak usah menggunakan huruf miring (kursif).

Bukankah “parcel” sudah menjadi “parsel” , dan “package” maupun “pakket” (Belanda) telah menjadi “paket”?

Apa sih yang asli Indonesia?

Pertanyaan klise memang. Indonesia adalah nasion baru. Perjalanannya terus berlangsung. Nama Indonesia pun bukan dari kawasan Nusantara.

Nanti setelah “hamper” masuk kosakata Indonesia para penutur akan lebih kaya dalam berbahasa. Mau menggunakan “antaran” silakan, lalu “hamper” juga boleh.

Macam apa tata cara menyerap kata asing setahu saya Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud punya pedoman. Sebelum sampai pada pembakuan istilah, yang berlangsung adalah tawar menawar, baik di media sosial maupun media terlembagakan misalnya situs berita.

Tawar menawar tersebut bukan berupa pertanyaan dari penutur boleh atau tidak memilih sebuah kata “baru” bernama “hamper” , tapi langsung menuliskannya – atau mengucapkannya untuk media penyiaran, termasuk siniar (podcast) dan YouTube.

Sok berbahasa asing?

Apapun (atau “apa pun“?) yang kurang akrab di telinga orang bisa disebut asing. Memang, belum akrab tak berarti belum diserap oleh kamus Indonesia apapun namanya. Namun bagi khayalak, kata yang tak mereka kenal berarti asing.

Meskipun demikian penyebutan “sok berbahasa asing” hampir selalu teralamatkan kepada penggunaan bahasa Barat, terutama Inggris, Prancis, Jerman, dan ehm… Latin. Penggunaan bahasa Arab jarang disebut sebagai asing, cukup disebut bahasa Arab saja. Lalu apakah bahasa Sansekerta termasuk asing? Kita diskusikan lain waktu.

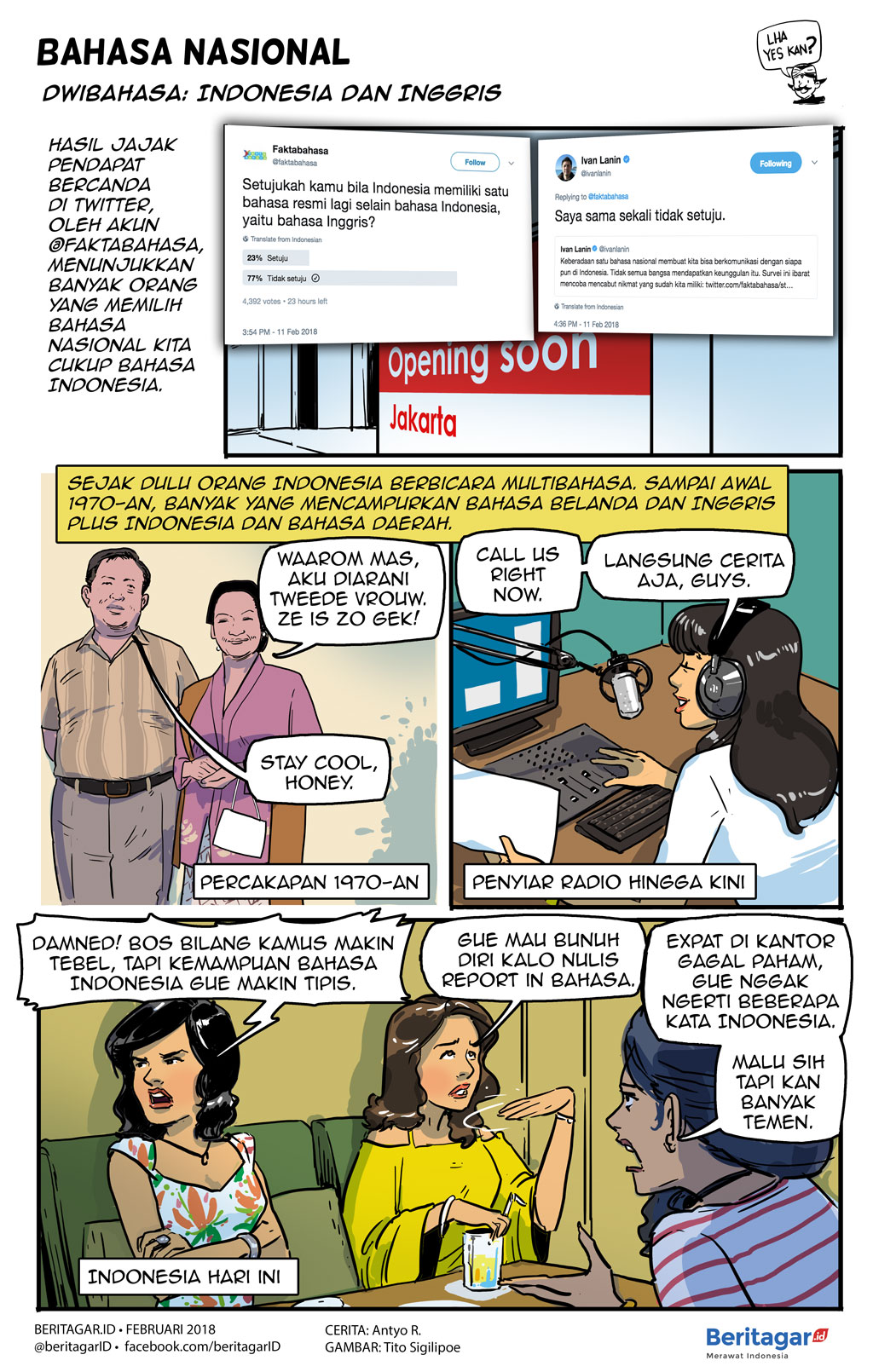

Jika menyangkut bahasa asing, generasi yang mengalami masa muda saat Proklamasi Kemerdekaan juga sering menggunakan bahasa campuran: Indonesia dan Belanda plus Inggris. Jika dia orang Jawa atau Sunda terdidik, ketiga bahasa tadi ditambah bahasa Jawa dan Sunda – atau bahasa kedaerahan lainnya.

Lalu di manakah identitas keindonesian? Ya dalam bahasa gado-gado itu. Kita belum menjadi orang Jerman yang membakukan kata lokal tanpa menyerap dari bahasa Inggris, sementara bahasa Inggris tergolong luwes dalam memungut kata asing.

Oranye, jambon, dan peturasan

Dalam gado-gado bahasa itulah saya memiliki keleluasaan memilih kata. Kadang dengan lancang, misalnya menyebut “kapsi” yang saya serap dari “caption” padahal KBBI belum mengakui.

Cara bertutur, khususnya pemilihan kata, juga menyangkut kenyamanan sosial. Alih-alih menyebut maupun menuliskan “orange“, saya nyaman saja memilih “oranye” dan “jingga”. Bahkan saya nyaman menyebutkan “jambon” sebagai penyeling “pink“.

Tentu untuk warna saya tidak bisa bebas. Ada warna yang belum saya temukan padanannya dalam bahasa Indonesia, misalnya “maroon” dan “fuchsia“. Kalau untuk “lime green“, dan kebetulan warna si benda cocok dengan persepsi saya, dengan enteng akan saya sebut “hijau pupus”.

Saya juga tak malu menggunakan kata “peturasan” sebagai penyeling “toilet” (kata ini sudah masuk KBBI, bersinonim dengan “kakus” – yang menyerap dari bahasa Afrikaans-Belanda “kakhuis”?). Memang sih kereta api sekarang hanya memiliki toilet, bukan peturasan, sesuai tulisan pada pintu kamar kecil.

Oh ya, tulisan ini sudah rampung tapi saya baru sadar sesuatu. Ternyata saya jarang menggunakan kata “kakus”, yang dalam bahasa asal berarti “shit house“, baik secara lisan maupun dalam tulisan. Mungkin saya kurang pede dan tak nyaman. Ini soal psikolinguistik dan sosiolinguistik. Setiap penutur bahasa mengalami. Pasal hamper adalah contoh.

Kata kakus juga terabadikan oleh KBBI dalam singkatan MCK: mandi, cuci, kakus. MCK adalah fasilitas saniter komunal di permukiman padat.