Membaca paparan informasi kuantitatif ihwal pidato Jokowi saya pun teringat komentar seseorang terhadap jurnalisme data. Saya pernah mendengar, “Prèk dengan jurnalisme data! Nggak usah genit-genitan! Berita ya berita, yang penting berdasarkan fakta dan informasi mudah ditangkap publik.”

Uhuy, ada dua tilikan. Pertama: berdasarkan fakta belum tentu menjadi berita yang genah kalau banyak opininya – kecuali itu kolom opini. Kedua: data, dalam arti informasi kuantitatif, dalam pemberitaan bukanlah hal baru.

Sudah lumrah jika media memuat informasi angka. Perampokan Rp500 juta. Pencurian satu kilogram emas. Juara lari 100 meter dalam 9,58 detik. Artis cantik lima kali kawin cerai. Harga cabai merah naik 20 persen menjadi Rp100.000 per kilogram. Dan entah apa lagi.

Ketika menjadi bagian dari judul dan paragraf, semua angka adalah faktual, dari sumber resmi, tak dianggap data. Eh, tak semuanya faktual ding. Kalau target petumbuhan ekonomi 2023 adalah 5,3 persen, nah itu baru menjadi fakta ucapan presiden, dengan sebuah dasar proyektif. Siapa pun boleh skeptis dan membantah bahkan membuat proyeksi sendiri. Ehm, sebenarnya ada yang lebih wigati: tak semua angka akan otomatis disebut data. Tetapi itu diskusi lain kali.

Bagaimana jika penyajian informasi angka disajikan dalam tabel? Tampak serius. Nah, itu baru data — kata sebagian orang. Tetapi lebih penting apakah angkanya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula jika disajikan secara visual, dari konten web interaktif sampai videografik, apakah datanya benar. Keren boleh tetapi angka harus benar dan tentu relevan.

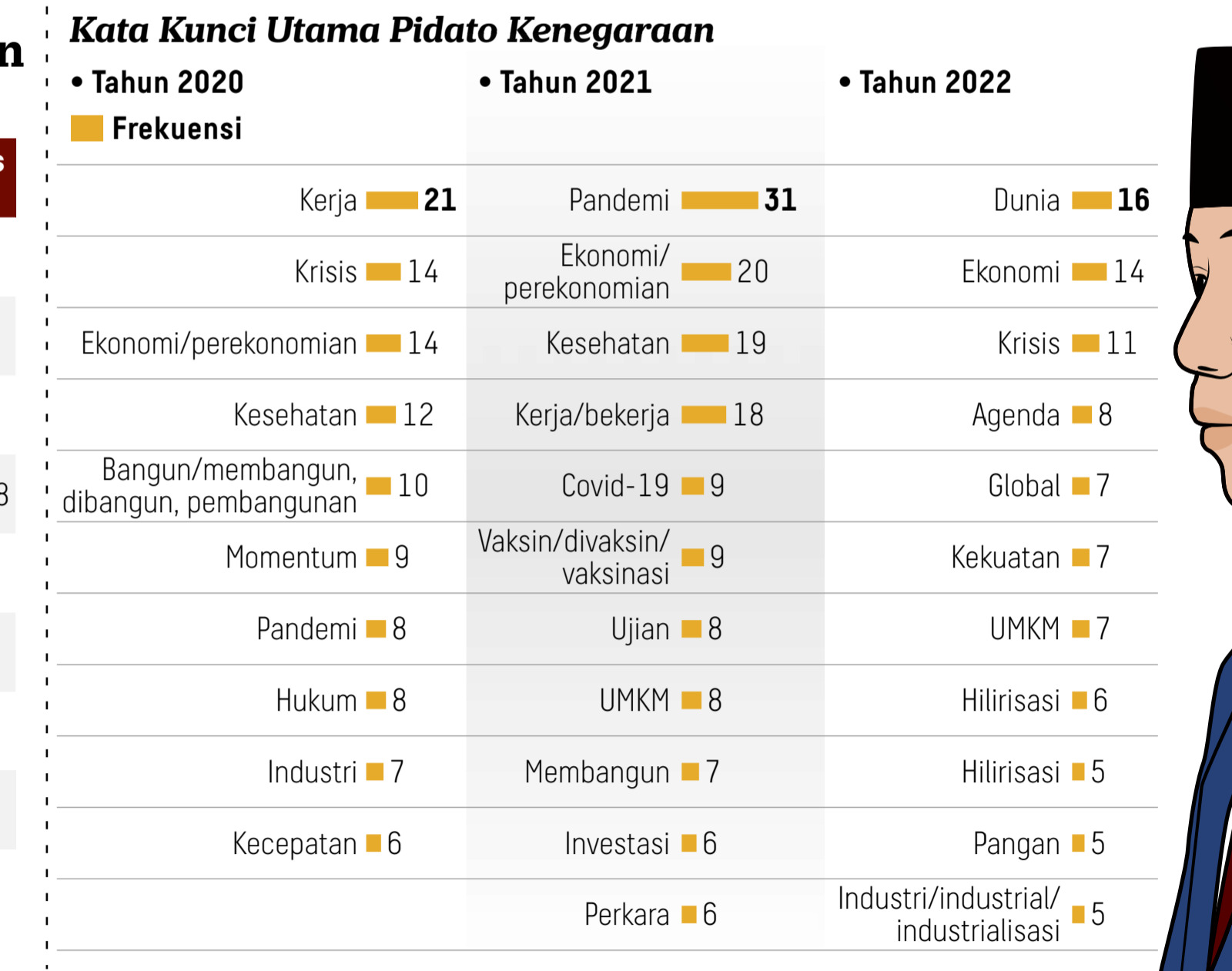

Saya tak membahas penyajian data tentang pidato Jokowi apalagi membandingkan cita-cita dia dan capaiannya. Bagi media itu cara menyajikan informasi dengan dukungan data yang terkemas – ada perbandingan, konteks, analisis, dan interpretasi. Ketika Ahok menjadi gubernur, belum tersandung pidana, dan videonya di YouTube sedang marah-marah dalam rapat ditonton banyak orang, saya pun menghitung durasinya, saya jadikan infografik, membandingkannya dengan jumlah lagu berdurasi tiga menit dan sebagainya. Untuk apa? Iseng, menghibur, sok berbasis data.

Dalam kehidupan sehari-hari soal data ini bisa menjadi masalah bahkan bahan bakar konflik. “Abang suka main perempuan!” kata bini.

Padahal suami cuma sekali, dalam arti semalam, berhubungan khusus dengan perempuan lain. Kata “suka” bersinonim dengan sering, pokoknya lebih dari sekali. Tetapi dalam kasus ini apakah soal kualitatif dan kuantitatif penting?

“Yah, kalo suami saya sih sering ke luar negeri, jadi sudah udah terbiasa sama beginian,” kata seorang nyonya. Nyonya lain, meskipun tak punya data keimigrasian, membatin, “Yah selama lima tahun terakhir ini Pak Gombal cuma ke luar negeri tiga kali, padahal nggak tinggal maupun lewat perbatasan darat kayak Entikong-Tebedu atau jalan tikus Skouw di Papua ke Vanimo di PNG.”

Fakta dan data itu penting kalau sesuai kepentingan kita. Maka setiap ketua RT tahu jumlah KK di wilayahnya dan jumlah seluruh warga di atas kertas. Tanpa data itu pengurus RT akan kerepotan merancang anggaran yang antara lain dari uang iuran, ditambah data dalam benak tentang siapa saja warga yang bisa menjadi donatur plus.

Di wilayah lain, tingkat desa atau kelurahan, data penduduk miskin berdasarkan sekian kriteria itu perlu saat ada bantuan, namun kurang perlu, hanya bikin malu kades dan lurah, jika tak membawa maslahat.

Maka ketika media bermain data, dalam arti mengumpulkan data primer, mengolah, dan menyajikan, disertai laporan investigatif, hal itu bukan kegenitan. Memanfaatkan data sekunder, misalnya dari BPS, pun bukan soal gampang. Buktinya tak semua media melakukannya.

Tetapi ketika pemerintah, misalnya Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sudah mengemas informasi secara visual, bahkan memasangnya sebagai iklan di media cetak, dan menyediakannya dalam PDF, tak semua media mencomotnya sebagai tangkapan layar. Kalau gambar dalam berita hanya satu, lebih menarik menampilkan foto Perry Warjiyo dan Sri Mulyani. Pembaca dan Google sama-sama suka.