Saya tidak paham tanaman, tetapi beberapa kali memostingkan gambar bunga dan daun, kadang saya sertakan nama Latin setelah saya menanya Google Lens.

Saya juga tak paham batu akik dan batu cincin lainnya, bahkan hingga kini tak punya cincin berbatu. Lalu? Terhadap harga tinggi tanaman hias tertentu dan akik entah jenis apa pada suatu waktu, secara sok tahu saya bilang, “Itu psikologi pasar. Kalau harga cocok ya bungkus.”

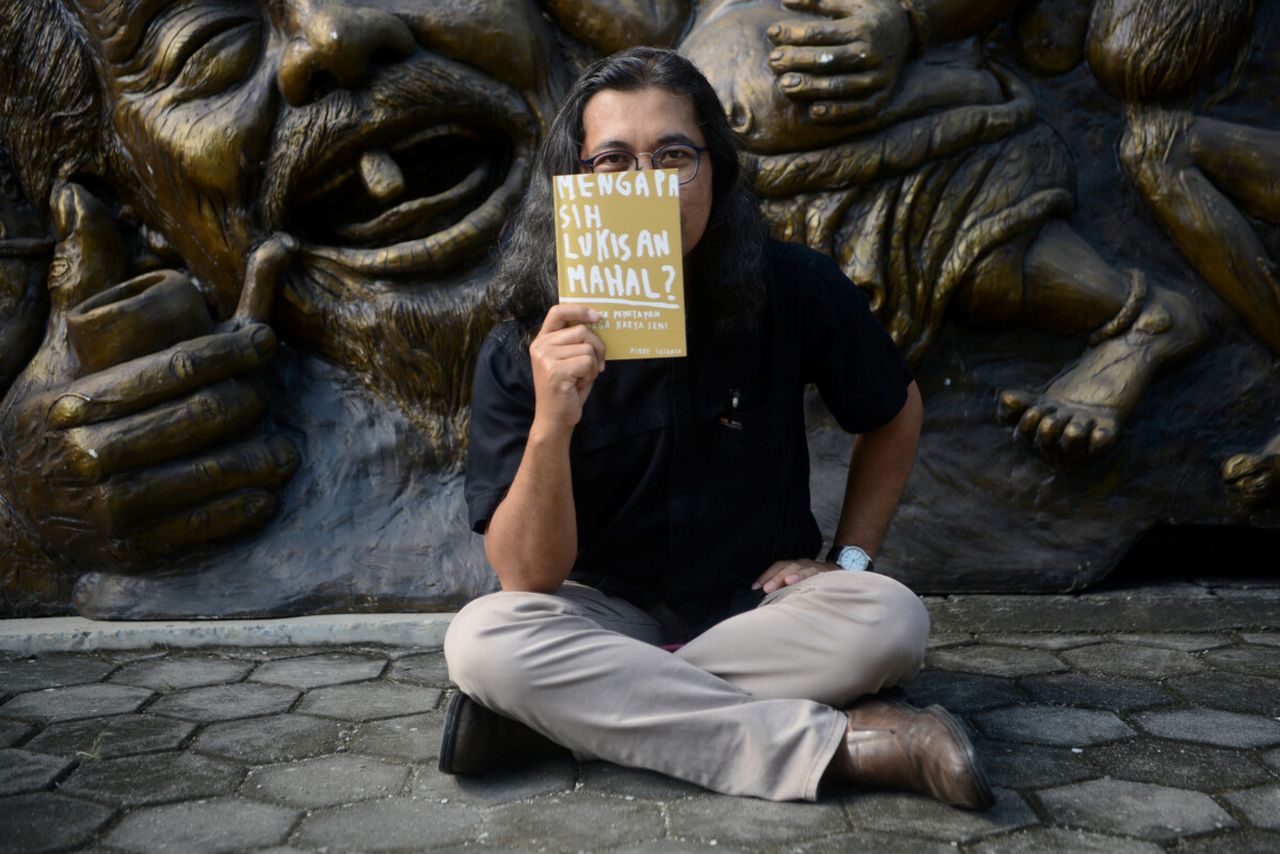

Terhadap harga karya seni, terutama seni rupa, komentar saya sama. Soal psikologi pasar. Saya hanya yakin pasti ada patokannya, yang antara lain merupakan hasil interaksi art dealer dan kolektor — kalau saya sebut pembeli, apalagi konsumen, tampaknya tak santun. Lalu untunglah akhirnya ada buku Mikke Susanto, Mengapa Sih Lukisan Mahal?. Kabarnya dia penggemar tanaman hias.

Saya mendapatkan buku ini tahun lalu, April 2021, ada nomor edisi seperti pada karya seni grafis — jangan-jangan sampulnya hasil cetak saring karena teks dan gambar kecil di belakang tidak tajam — lalu kemarin saya baca ulang. Tambah pahamkah saya? Tidak. Tetapi saya suka.

Kesukaan saya seperti terhadap panduan teknis apa saja, yang antara paham dan tidak, dari bidang otomotif sampai fotografi bahkan medis: saya percaya karena penulisnya genah, punya otoritas. Ibarat menonton reviu mobil Eri Fitra, lalu reviu gawai ala David Brendi Gadgetin dan Ray Raditya, semuanya di YouTube, karena saya percaya mereka.

Terhadap Eri, misalnya, dalam persepsi saya reputasinya jelas: pembalap, kolektor mobil, jurnalis otomotif, paham mesin, tapi untuk urusan khusus dia mengandalkan mekanik khusus. Sama seperti kepercayaan saya terhadap konten juru periksa yang memastikan apakah sebuah mobil mulus ternyata korban banjir.

Terhadap Mikke juga begitu. Dia kurator, pernah membuat standar penaksiran (appraisal) nilai lukisan koleksi Istana Kepresidenan, dan punya aneka rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Artinya Mikke itu sangat jelas. Tak seperti seorang sepuh, pensiunan prajurit khusus, yang menunjukkan kepada saya, akik di cincinnya yang dia dapatkan di gua setelah mendapatkan weling dalam mimpi, sehingga harganya, “Wah saya ndak bisa sebutkan, sangat mahal, Mas.”

Metodologi esoteris Pak Prajurit Sepuh itu sulit saya cerna. Gemolog kawakan bisa membuat kajian fisik si akik, dengan bantuan laboratorium dan komputer, namun mengesampingkan unsur mistis sehingga tak menarik, apalagi tanpa bukti tersertifikasi tentang unsur kesejarahan si akik dan ali-alinya.

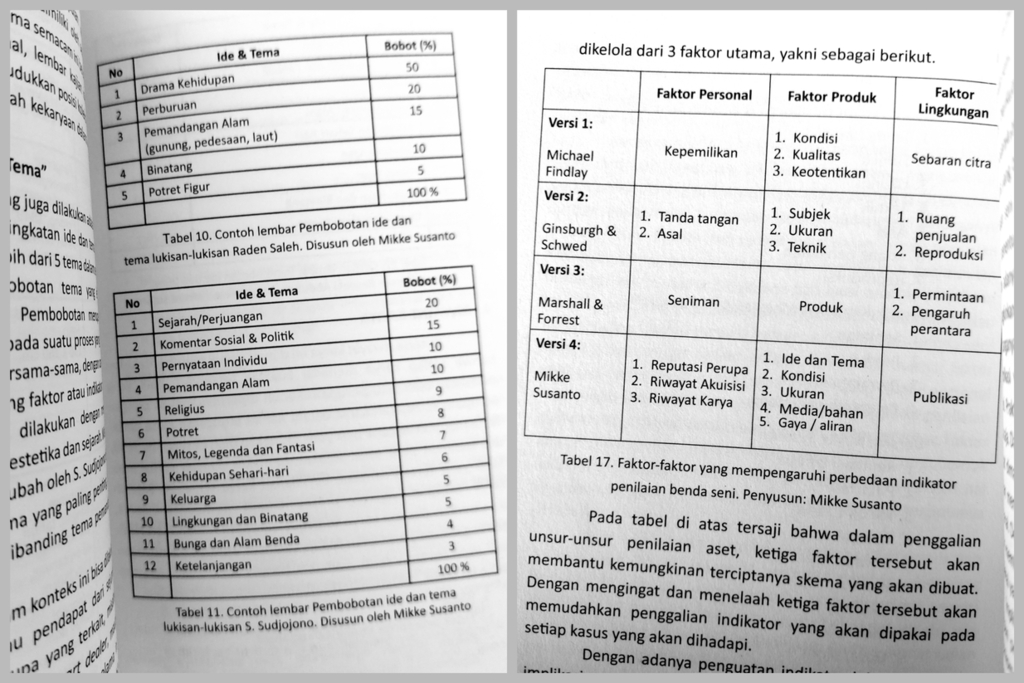

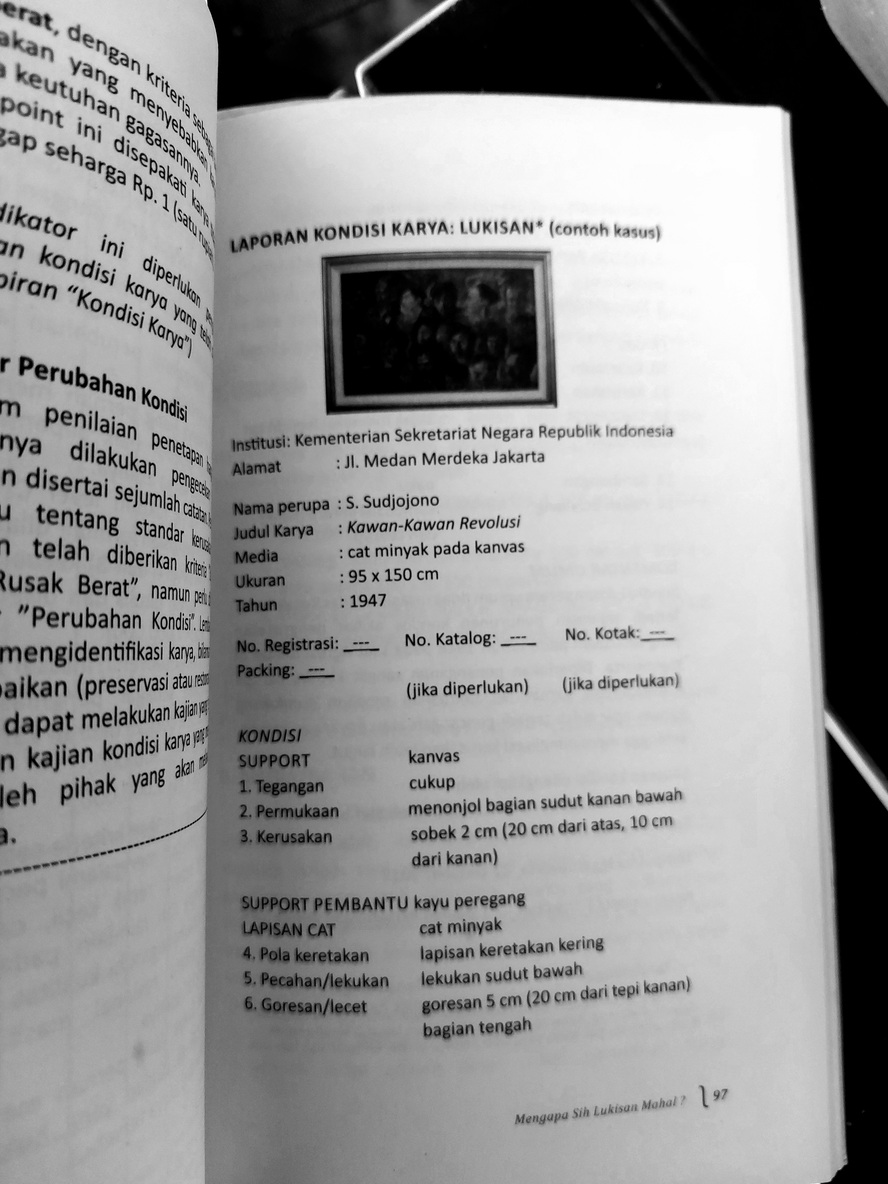

Terhadap lukisan, unsur historis juga perlu, begitu pun unsur lain, termasuk kondisi fisiknya, sehingga dapat dibuat pembobotan nilai yang diringkas dalam matriks. Selebihnya, lagi-lagi, dalam tafsiran saya, ya psikologi pasar itu.

Yang penting, dari buku Mikke ini awam menjadi tahu ada patokan untuk menentukan harga lukisan. Memang sih patokannya bukan untuk dihafalkan melainkan diresapi sambil mengasah diri, seperti yang ditempuh kolektor pisau dan kolektor arloji analog yang bukan quartz.

Pada bagian akhir buku, Mikke menulis:

Praktik penilaian seni bisa dilakukan dengan menggerakkan faktor-faktor penentu untuk melahirkan indikator penilaian aset. Dengan adanya proses penilaian aset, semua benda seni memungkinkan dibuatkan skema, sistem, atau metode penetapan harganya. (hlm. 129)

Orang-orang yang bekerja dalam bidang penilaian aset dan sebangsanya ketika menanya juru taksir sudah punya bekal. Itu yang saya bayangkan. Petugas pajak juga akan lebih cermat.

- Judul: Mengapa Sih Lukisan Mahal? Wacana Penetapan Harga Karya Seni

- Penulis: Mikke Susanto

- Penerbit: Dicti Art Laboratory, Yogyakarta (2021)

- Tebal: x + 136 halaman

¬ Foto Mikke: Kompas.id

2 Comments

Dalam pemikiran saya, lukisan mahal harganya karena pelukisnya top semisal Affandi, Jeihan, dan Dede Eri Supria.

Antara lain faktor itu