Saya temukan buku kecil terbitan 1966 di rumah orangtua saya, di Yogya, pekan lalu. Bahasanya bagus, mudah dicerna. Kata “doa” tidak menjadi “do’a” seperti kelaziman waktu itu.

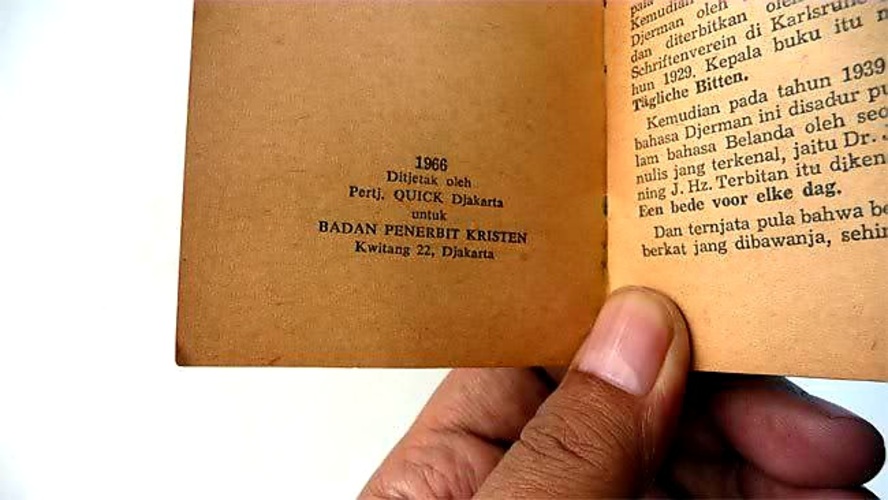

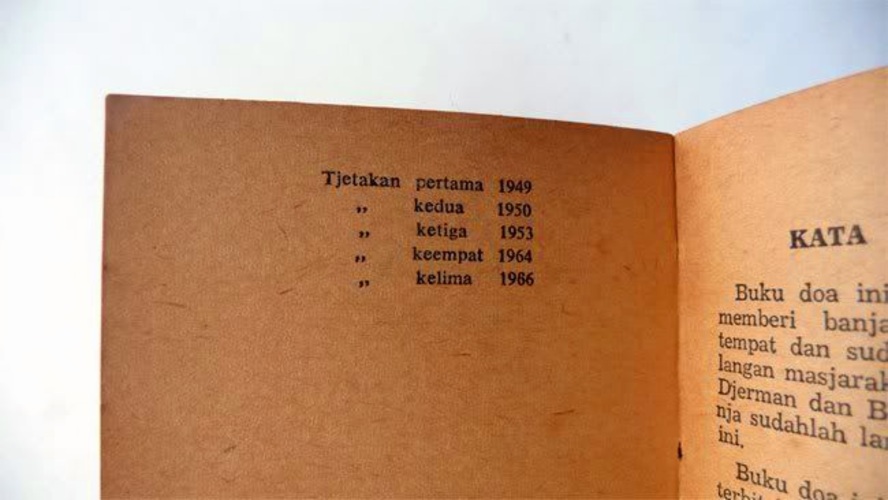

Buku ini adalah pengindonesian tak langsung dari Yet Another Day (J.H. Jowetts, 1905, masih ditawarkan di Amazon). Pada 1929, buku itu disadur ke dalam bahasa Jerman oleh Adelheid Schloemann Schriftenverein, Karlsruhe, menjadi Tägliche Bitten.

Sepuluh tahun kemudian, 1939, versi Jerman disadur ke dalam bahasa Belanda, oleh J.H. Gunning J. Hz. menjadi Een Bede voor Elke Dag. Pada 1949, G. Kolff & Co, Surabaya, mengindonesiakannya menjadi Satu Doa untuk Tiap2 Hari, dikerjakan oleh oleh B.J. Siahaja. Oleh Kolff, hak penerbitan diserahkan kepada BPK Gunung Mulia, penerbit Kristen, dan penerjemahan ulang pun dilakukan oleh S. Djatimala.

Jadi, saya mau cerita apa? Ini: dulu penerbitan buku bisa hidup. Maksud saya bukan penerbit buku keagamaan seperti BPK Gunung Mulia, Kanisius, Bulan Bintang, dan Al Ma’arif. Tak sedikit penerbit komersial yang bertahan, bahkan pemiliknya hidup layak (misalnya Djambatan, Dian Rakyat), padahal tingkat melek aksara dan pendidikan dulu tak selumayan sekarang. Malah beberapa penerbit asing dinasionalisasikan, misalnya Nordhoff-Kolff (Nur Kumala, antara lain menerbitkan serial Winnetou, Karl May — kemudian bersama NV J.B. Wolters, NV W. Versluys, dan NV H.Stam digabung menjadi BUMN Pradnya Paramita), dan Van Hoeve (Ichtiar Baru, penerbit ensiklopedia).

Di luar mereka ada penerbit Pantjuran Tudjuh, Indradi, Indira, Pembangunan, Gunung Agung, dan Erlangga — sebagai contoh saja. Ada yang masih tegak bertahan dan ada yang surut. Mengapa dulu bisa muncul bisnis penerbitan? Saya pernah bertanya kepada Goenawan Mohamad melalui Facebook, dan dia sudah menjawab panjang sekali tetapi sayang, katanya, ketika dikirim ketikannya hilang. :(

Lho, kok saya menulis panjang lagi? Biasa, ngelantur, kebablasan. Barusan saya cari rujukan di blogosfer dan nemu ini: Ars Scribendi. Oh ya, kemarin teman saya menggerutu, “Indonesia ini penggua nomor dua untuk Facebook dan nomor tiga untuk Twitter, tapi menurut UNESCO tingkat bacanya di ASEAN paling rendah.” Dia menyindir saya. Kalau sindirannya didengar pemilik iPad dan Kindle bisa-bisa dia disengat. :D