Eh, tapi bajakannya saya kira jutaan… Nggak apa-apalah buku kita sudah laku. Eh, yang kasihan itu kalau nggak laku, dibajak.

~ Haidar Bagir, Presdir Mizan Group, tentang novel Laskar Pelangi (Andea Hirata, 2005), dalam kanal YouTube Rhenald Kasali, mulai menit ke-57.56

Tentang buku bajakan, saya tidak tahu apakah dahulu ketika reprografi masih terbelakang — belum ada mesin fotokopi apalagi teknologi digital — kegiatan ekonomi yang satu itu sudah ada. Kegiatan menggandakan buku tanpa izin pemilik hak cipta.

Saat itu pencetakan buku masih berteknologi handpress dan letterpress, menggunakan huruf timah yang ditata satu per satu, dalam posisi terbalik secara horizontal. Belum ada cetak offset. Malah dahulu, sampai 1970-an, masih ada buku yang distensil.

Bajak membajak

Buku bajakan, begitu pun rekaman bajakan — oh ya, desain produk bajakan juga, termasuk kaus — orang bilang merusak ekosistem bisnis. Dalam perkara buku, yang terutama rugi adalah penerbit dan penulis dan atau komikus.

Untuk buku, nyatanya masih ada penerbit dan penjual. Memang sih istilah rabat mulai tersingkir. Industrinya tidak mati. Kamus Inggris-Indonesia (John M. Echols & Hasan Shadily), terbitan 2014, entah cetakan keberapa sejak terbit pertama kali, masih dijual oleh GPU di Gramedia.com.

Dahulu, ketika KRL Jabodetabek masih dimasuki pengasong, ada yang menjajakan kamus bajakan itu. Kini di lokapasar silakan cari buku apa saja karya penulis tenar, misalnya Seno Gumira Ajidarma, pasti ada bajakannya.

Bahkan buku keagamaan, misalnya karya M. Quraish Shihab, bundel trilogi agama Islam, juga ada bajakannya, dengan keterangan “isi sesuai dengan aslinya” dan “menerima cetak banyak”.

Demikian pula buku Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, kondisi baru dihargai Rp25.000, dengan keterangan “kualitas bagus, tulisan jelas”, dan penjualnya menyebut diri “pusat buku berkualitas dengan harga terjangkau”.

Ini persoalan memperlakukan komoditas. Kaset Haddad Alwi dahulu juga dibajak.

Kenapa bikin buku?

Kembali ke ekosistem penerbitan buku zaman dahulu, tepatnya sebelum Orde Baru, saya penasaran mengapa ada pihak yang menerbitkan buku untuk dijual. Seberapa menguntungkan?

Andai jawabannya karena dahulu pilihan memperoleh informasi hanya dari bacaan dan obrolan, padahal sebelum era transistor yang namanya radio bukan milik setiap rumah tangga — singkat kata: belum ada beraneka platform informasi digital seperti sekarang — saya belum puas.

Saya belum mencari tahu adakah tesis yang membahas hal itu. Menurut sebuah publikasi UNESCO (2005), tingkat buta huruf masyarakat Indonesia, usia 10—14 tahun, pada 1961 masih 35 persen (perempuan) dan 25 persen (laki-laki). Entah bagaimana dengan kelompok dewasa.

Tentang kesejahteraan sosial ekonomi saat itu, karena saya malas mencari data maka saya berpengandaian tak sebaik pasca-Orde Lama. Sekolah rakyat (SR), dan kemudian SD, pun belum merata, baru menyebar setelah Presiden Soeharto bikin SD Inpres, 1970-an. Nyatanya pada 1957 ada buku tentang demokrasi dan sosialisme untuk tamatan SR ke atas.

Menurut laman Perpustakaan Nasional, dengan merujuk sebuah webinar duta baca (2022), selama 2015-2020 telah terbit 404.037 judul buku, 8.969 penerbit aktif secara nasional. Rasio buku dan orang 1:90, satu buku ditunggu 90 orang. Menurut standar UNESCO sih 1:3.

Sedangkan data Wordsrated (2022), yang mencampuradukkan tahun, menyebutkan Indonesia berposisi urutan kelima dalam penerbitan buku: 135.081 judul (2020). Entahlah apakah itu berdasarkan ISBN. Kalau menurut ISBN Database, saat ini secara mondial terdata 38,75 juta judul buku, dari 13,27 juta penulis, 1,85 juta penerbit, dengan 4,39 juta subjek.

Politik, koran, dan buku

Taruh kata dahulu pilihan sumber informasi hanya dari bacaan, apakah karena gairah politik sejak zaman pergerakan hingga medio 1960-an mendorong setiap organisasi dan partai membuat koran sehingga orang terpelajar tak menjauhi bacaan?

Dahulu aktivis pergerakan dan politikus tak hanya bisa berpidato tetapi juga mampu menulis dan berpolemik pol-polan. Sekarang sih tidak perlu. Video di media sosial sudah cukup. Makin singkat makin baik, kalau perlu lebih pendek dari durasi spot iklan TV yang 30 detik.

Masih soal partai, Kompas, yang terbit pertama Juni 1965, lahir atas permintaan Presiden Sukarno karena Partai Katolik belum punya koran. Nama Kompas juga dari Sukarno, menggantikan nama Bentara, istilah arkais gerejawi, termaktub dalam Alkitab Terjemahan Lama. Artinya pengawal.

Tentang buku pada era lama, saya teringat beberapa kawan yang lebih tua. Jika orangtuanya adalah guru, atau amtenar, pasti ada buku yang didapat dari toko, tak mesti banyak.

Kalau ayahnya kader partai pasti berlangganan koran dan punya buku. Begitu pula jika ayahnya perwira militer, biasanya ada buku dan koran. Di luar kepartaian, beberapa keluarga “abangan” berlangganan Merdeka. Malah ada yang punya kliping Indonesia Raya dan Suluh Indonesia.

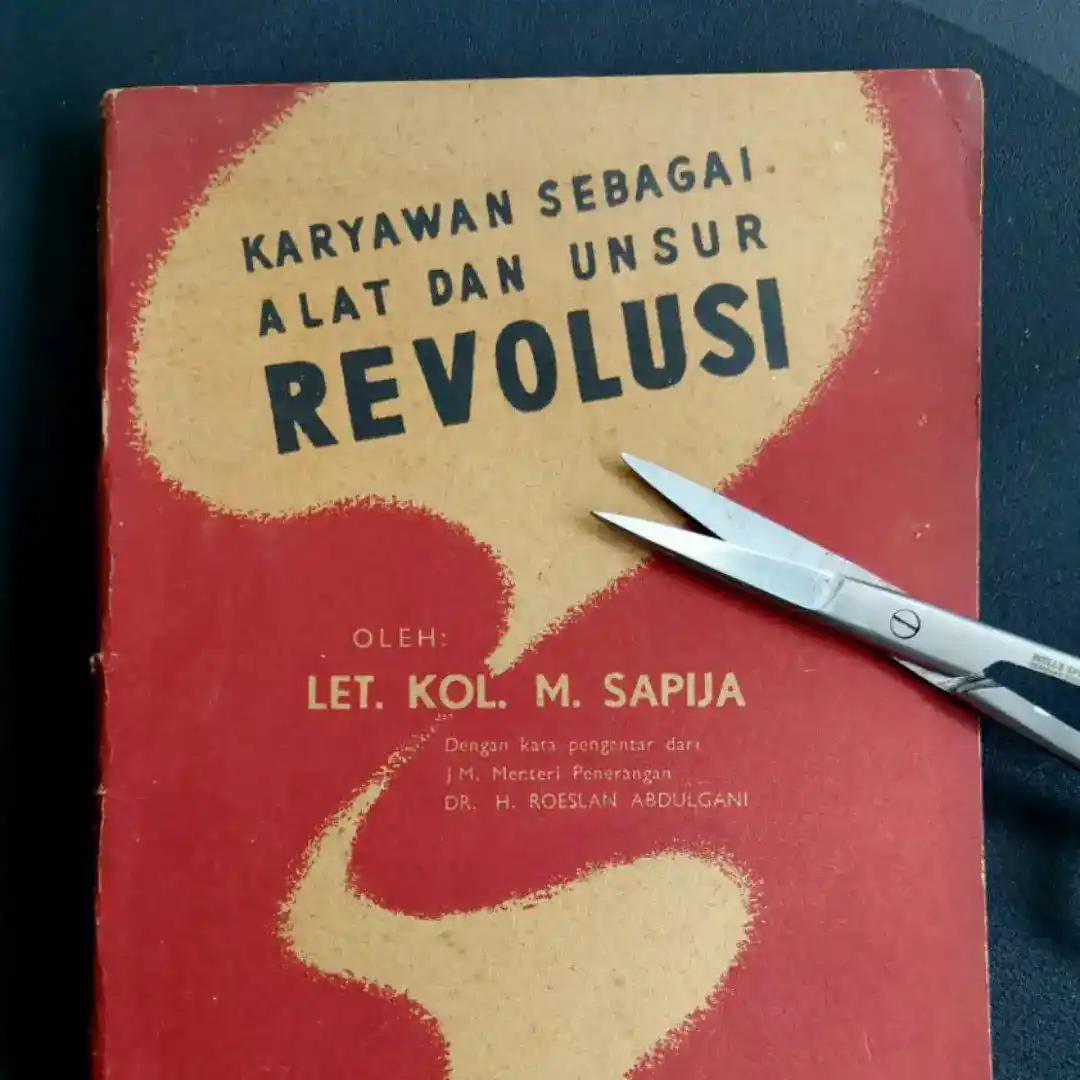

Dahulu di rumah orang terpelajar hampir pasti ada buku. Di rumah seorang pensiunan kepala SD era Orde Lama, di sebuah desa Klaten, Jateng, saya pernah menjumpai beberapa buku, termasuk yang ringan, misalnya tentang aktris Nurnaningsih (1925—2004) yang pose fotonya menjadi pro-kontra karena menyangkut kesusilaan.

Hubungan saya dan buku? Saya bukan kutu buku. Membaca hanya seperlunya dan secukupnya, itu pun kalau sedang berniat dan sempat. Saya mudah lupa.

2 Comments

Paman bukan kutu buku? Saya juga, lho. Sama, Thole eh Mas Gibran (dan keluarga besarnya) juga.

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5701981/video-pengakuan-gibran-rakabuming-tak-suka-baca-buku-viral-lagi-reaksi-najwa-shihab-disorot

Kebutuhan dan kebiasaan tiap orang berbeda, bahkan dari masa ke masa bisa berubah.

Tempo hari menjelang pilpres, ramai orang membandingkan Alam Ganjar dan Gibran dalam hal literasi.