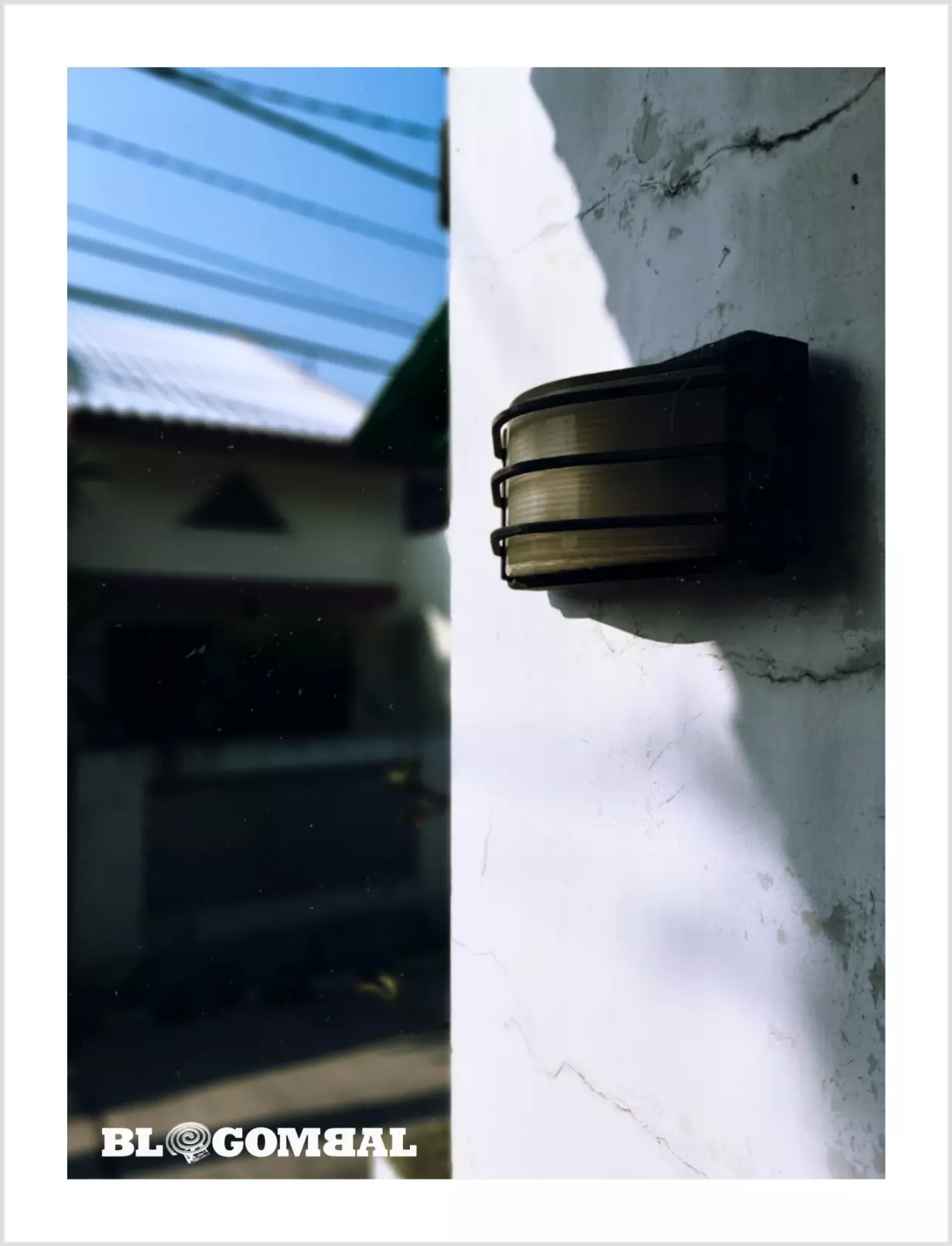

Pagi cerah. Sinar matahari tak tertapis awan. Ketika mata ponsel saya arahkan ke bidang terang, yakni tembok, setelan otomatis menghasilkan foto kontras. Pagi yang melegakan. Suhu 29° C, angin berembus mengadu bilah-bilah logam genta gantung. Udara tak gerah.

Pagi cerah. Setelah tadi malam hujan datang. Deras. Disertai angin pendorong tempias. Lantai teras basah dan kotor, ada beberapa helai daun kering terdampar di sana, namun itu bukan untuk saya keluhkan. Lebih penting mensyukuri hujan, seolah-olah telah mencuci udara penuh polutan.

Manakala gerimis keras datang dengan suara seperti jatuhan kerikil kecil yang tak lolos ayakan pasir, menguarlah sensasi nikmat purba: petrikor. Itu bau tanah kering tersiram air.

Hujan deras setelah kemarau panjang. Disyukuri. Dirayakan. Karena didambakan. Maka hujan pertama, deras pula, pada penghujung masa kering kerontang, kadang menjadi tamsil bagi pasangan dewasa yang lama tak merasakan kebersamaan, terjeda oleh waktu nan panjang, seolah terperangkap dalam keterpisahan tak bersudah, lalu mereka memetik petir, menggenggam angin dari desau hingga membadai, hujan di luar lenguh dan desah di dalam, diselingi jerit tertahan, peluh menjadi emisi penyatuan diri dalam hasrat, untuk melumerkan batu es bernama rindu, dan seterusnya…

Pagi cerah. Mungkin besok hujan lagi dan lagi. Lalu banyak orang terpeningkan genting melorot, atap pecah, karena bulan-bulan lewat tak teperhatikan, lalu ada genangan, dan bahkan mungkin banjir karena selama kemarau drainase terabaikan.

Siklus. Selalu berulang.