SEOLAH SEMUANYA MUDAH DAN ENAK. DAN KEPAHITAN MENGIBA PUN TIADA.

Mengulangi pendar sensasi ereksi dan ejakulasi pertama seorang bocah sepuluh tahun, masih kelas empat SD, saat kelon dengan seorang wanita dewasa lajang guru TK (tapi tanpa koitus), sekitar empat puluh tahun kemudian bukanlah hal mudah.

Tentang kenangan lama, tak semuanya dapat diulang dengan rasa yang sama. Wajar, karena manusia yang terlibat sudah berubah, ingatan melapuk, dan atmosfer tempat sudah berganti warna. Juga wajar jika dalam kasus bocah ingusan tadi ingatan dan kenangan si perempuan mungkin malah tak begitu melesak ke dasar hati.

Bagaimana dengan kenangan buruk, semisal stigma sebagai anak aktivis PKI, yang bapak dan ibunya ditahan tetapi nasib bapaknya tak jelas?

Setelah kebebasan berbicara tersedia, sebagian orang lebih memilih merekonstruksi segala sumber luka. Caranya macam-macam. Bisa runut dan blak-blakan, bisa juga simbolis dengan berpindah-pindah penggalan masa, tetapi hasilnya sama-sama menyakitkan.

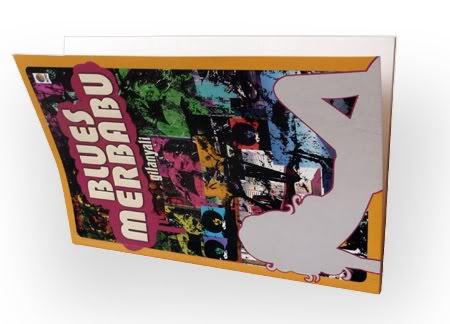

Bagaimana dengan Blues Merbabu-nya Gitanyali, apakah sama dengan Mencoba tidak Menyerah (judul asli: Aku bukan Komunis) karya Yudhistira Ardhi Nugraha Massardi awal 80-an, saat Soeharto masih berkuasa?

Tidak. Yudhis bicara sebagai korban dengan memindahkan kepahitan kepada pembaca secara mendalam. Blues Merbabu, yang mencoba bertutur sederhana tetapi sesekali tampak kecendekiaannya (apa itu “maxim” dan “imagined communities“?), menutupi luka dengan hedonisme erotis kota kecil di Jawa Tengah, lalu di Jakarta, lengkap dengan segala kenorakan akhir 60-an dan awal 70-an — misalnya memakai parfum Charlie (by Revlon) yang saat itu ngetop dan menebar mantera asmara gombal melalui kartu pilihan pendengar radio.

Maka yang kita dapat, menurut kesan saya, adalah cerita ringan anak PKI yang melawan — tepatnya: mengimbangi — stempel dan keadaan diri dengan cara yang sungguh merdeka: memanjakan hasrat duniawi, dengan pembenar yang seolah ideologis yaitu sulaya atau semacam pengingkaran. Oh ya, kalau surgawi sudah bukan hasrat kan? :D

Tentang serangkaian petualangan bararoma kompleks oedipus, mungkin wajar. Anak lelaki belum sunat pun lebih mungkin memproyeksikan gejolak berahinya kepada lawan jenis yang payudaranya menggembung dan bulu kemaluannya melebat — artinya ya wanita dewasa — ketimbang (mungkin) perawan kencur yang belum menggarap sari pertamanya. Itu sebabnya si aku harus disunat lebih dini , dalam usia 10 padahal umumnya 12, akibat burungnya terlukai ranting lamtoro setelah ngibrit ketahuan mengintip seorang budhé mandi.

Sensasi bibit kompleks oedipus mungkin juga terasa dari pembauan kembali kain jarik nenek: ada kedamaian di sana.

Saya bisa memastikan kota kecil yang tak disebut namanya itu adalah Salatiga. Pasti!

Ya, kota yang dulu masih ex-gemeente dengan sembilan kelurahan dalam satu kecematan, yang luasnya sekitar 27 kilometer persegi.

Banyak unsur pemerian yang akan segera diketahui orang lama Salatiga. Dari penjual jamu merangkap tukang akrobat Pak Ngadiran sampai trio orang gila (Mbok Nyai, Min Kebo, dan Maryuni). Nama-nama lain disamarkan tetapi mengarahkan kepada tebakan. Roby Ganda adalah Roy Marten. Radio PK2PPD7 adalah YDA7C2 yang kemudian dikelola pemkot (adapun YDA7C5 adalah milik Kodim, dan YDA7C7 adalah milik PTDI).

Tentang hedonisme sebuah kota kecil, ketika masih SMA saya sudah terbiasa mendengar bualan teman-teman yang sering ke pelacuran tentang penghuni baru dan primadonanya. Bersama adik saya ketika mengudap di warung wedangan Mak Pari, sering kami mendengar orang-orang dewasa, yaitu beberapa orang Cina juragan toko dan orang non-Cina yang bukan pegawai negeri, bertukar cerita dan guyon dengan bebasnya tentang penghuni Sembir, nama lokalisasi di Sarirejo, di utara.

Beberapa tahun sebelumnya, saya dan anak-anak tanggung sebaya, juga tahu tentang beberapa cewek “grand funk” alias perek. Kami juga tahu tante girang — selain seorang homoseksual pemburu brondong culun.

Ketika saya berusia 14 tahun seorang teman dari Tegalwaton, dekat mata air Senjaya di luar kota, membisikkan tentang praktik orgi yang dilindungi belukar. “Nama kelompoknya Hanoman, singkatan ‘haus nonok manis’,” kata teman saya. Senjaya, menurut Gitanyali, adalah “tempat di mana anak-anak di kotaku kehilangan keperjakaannya.” Latar macam itulah yang mewarnai Blues Merbabu.

Jadi apakah ini semacam penggabungan otobiografi dan imajinasi bahkan proyeksi citra diri?

Mungkin. Karena jika betul penulisnya adalah dia, seseorang yang saya tahu tapi tak saya kenal baik, maka ada hal berbeda dari jejak dirinya.

Siapa dia, si Gitanyali, alias nyali atau keberanian di tengah lagu malam ini?

Tampaknya dia. Seorang eseis, cerpenis, jurnalis, penikmat seni rupa, dan menjadi pencatat apapun yang “kontemporer” dalam kehidupan urban Indonesia. :D Dulu dia sering menulis dengan mengutip dan menyebut Umberto Eco, lalu dengan enteng ketika menuliskan dunia wewangian di korannya dia bisa menyelipkan pengakuan, “Kalau saya suka Van Cleef & Arpels” (bukan kutipan persis). Jarang ada jurnalis koran serius melakukan itu.

Ada suatu masa, tahun 80-an, ketika Orde Soeharto masih berjaya, dan menjadikan “bersih lingkungan” sebagai mantera penopang kezaliman, seorang jurnalis muda menjadi korban. Korannya tak memecat dia, dan menyelamatkannya, antara lain, dengan membolehkan sekolah ke luar negeri lalu ikut pelatihan peneliti muda nun di titik barat laut negeri. Dia berganti nama pena, menjadi berbau Majapahit.

Sebagai hiburan ringan, buku ini boleh juga. Cocok dengan selera saya: malas membaca yang berat maupun menafsirkan sisi berat tersembunyi dari sebuah tuturan enteng renyah. :D

Tetapi dari sana, kalau mau dan telaten, kita bisa mengais remah-remah kepahitan hidup seorang anak aktivis PKI. Meskipun masing-masing menyembunyikan jejak kelam (versi rezim), antarmereka bisa saling mengidentifikasi. Kemiripan pengalaman menghasilkan sebuah bingkai pengenalan dalam interaksi sosial. Sebuah proses yang Gitanyali sebut “membaui”.

JUDUL: Blues Merbabu • PENULIS: Gitanyali • PENERBIT: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta: Februari 2011 • TEBAL: vi + 186 halaman • HARGA: Rp 34.000