Maka dengan gaya seolah tak tahu bertanyalah bos detik.com Budiono Darsono pada 2008 di blog ini, “Jadi toko CD tinggal menunggu waktu ya Paman?”

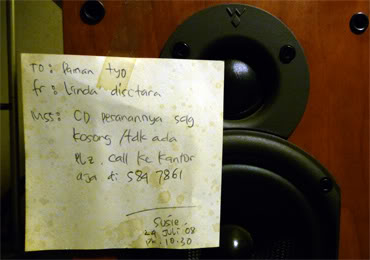

Jawabannya, Agustus ini, bekas tetangga detik.com sewaktu masih berkantor di Wisma Pondok Indah, yaitu Aquarius, tutup; menyusul Aquarius Dago, Bandung. Dagangannya diobral. Teman saya, kolektor CD (nota: saya bukan kolektor), bertanya via SMS, “Kita harus senang atau sedih?”

Bangunan bekas toko CD, yang dulu menjual CD dalam harga dollar Amrik itu, hanya akan dijadikan studio musik induknya, Aquarius Musikindo. Dan Anda tahu, Aquarius ini dulunya penduplikasi dan pengedar kaset dari album rekaman luar negeri, sejak akhir 60-an-an sampai 1988, sampai akhirnya Indonesia terikat hukum hak atas karya cipta internasional.

Kegenitan kelas menengah? :)

Seseorang rasan-rasan, kegemaran membeli CD asli adalah kegenitan sebagian kelas menengah. Dia contohkan, dulu ketika kaset masih berjaya, dan format digital seperti MP3 belum merebak, orang-orang itu membeli CD atas nama “kualitas” dan “sensasi memiliki koleksi terpajang”. Sekadar lanjutan dari era piringan hitam. Sekadar pelengkap dari buku yang bukan fotokopian. Hal ini terus berlangsung hingga munculnya CD writer yang kian terjangkau.

Lalu ketika format digital melindas analog (kaset, vinyl) dan digital tambun (CD), dengan aneka pemutar berentang kelas rendah sampai tinggi, dan distribusi berkas musik melalui internet semakin mudah, lengkap dengan sandungan legalnya, kelompok klangenan itu tetap membeli CD bahkan vinyl.

Padahal distribusi melalui laut-udara-darat itu mahal, untuk pemesanan pribadi bisa melebihi harga keping. Masa sih orang akan ngotot terus? Lantas ketika vinyl tertentu langka, masa harus mengopi piringan sendiri? Masih lebih praktis membeli turn table merangkap konverter ke MP3.

Eksibisionisme mereka di internet, melalui blog sampai Facebook dan Twitter tentang CD yang dibelinya, hanya diapresiasi oleh sesamanya, yaitu kaum genit. Kira-kira begitulah ringkasan pendapat dia.

Sejauh saya pergoki, duka di Twitter juga nggak meratap amat. Lebih penting sale ketimbang soal lain, itu pun kicauannya nggak bising banget. Kemasan fisik bernama CD itu mulai menjadi sejarah tapi tak begitu penting untuk dibahas. Artworks hanya hiburan mata, bukan untuk dimiliki. Cukup dari layar.

Pasar, musik personal, musik sosial

Mungkin dia benar, mungkin dia hanya sinis. Tetapi bagi saya ada hal yang lebih wigati: pasar sudah berubah. Penikmatan musik sudah jauh meninggalkan era Walkman dan Discman — dua jenis pemutar generasi awal yang personal dan mobile.

Di satu sisi penikmatan musik menjadi semakin personal, sehingga di mana-mana banyak orang memakai earphones yang terhubung ke media player (iPod tetap paling fashionable!) dan ponsel, di toilet, angkot, sampai bilik kerja. Hanya generasi tua yang (cenderung) tak tahan dengan earphones dan headphones berjam-jam. :)

Di sisi lain penikmatan juga lebih sosial: para penikmat musik bertukar musik melalui internet tanpa mengenal batas geografis. Lebih menarik lagi: tak perlu kenal secara personal.

Untuk kasus Indonesia kita bisa bertanya: dari sepuluh orang konsumen musik digital, berapa yang mendapatkan musiknya dengan membeli?

Jawaban guyon: “Kami membeli dengan waktu, bandwidth, dan kapasitas storages.” :D

Industri telekomunikasi lebih jeli. Maksud saya, ide boleh saja dari para content providers, tapi jalur distribusi nirkabel ada di operator. Dan hasilnya adalah sesuatu yang aneh tapi selama 2009 dikabarkan menghasilkan Rp 1,5 triliun, yaitu RBT (maaf saya belum mendapatkan rujukan andal). Aneh, karena para pemilik ponsel tak mendengarkan lagu yang disewanya; orang lainlah yang dia minta mendengarnya. Kalau pemilik ponsel ingin mendengarnya maka dia harus menelepon nomornya sendiri — tapi dari handset lain dan tetap butuh pulsa, entah siapa yang bayar. :D

Aneh atau tidak, Telkomsel pernah menyarangkan jurus unik: lagu lawas Musica Studio’s di-RBT-kan secara gelondongan.

Konsumen manis dan sayang

Akses internet memurah. Sampai lima tahun lalu pilihan utama karyawan indekos adalah menjadikan kantor sebagai warnet. Sekarang, karena laptop semakin murah, dan internet berarus kencang semakin mudah, masih ditambah hotspots di mana-mana, maka setiap orang dapat mengakses dari tempat yang dia suka. Tanpa laptop, jika urusannya hanya lagu maka ponsel pun dapat mengunduhnya.

Harga media penyimpanan semakin murah. Penyimpan 1 TB (3,5″, 7.200 RMP RPM), misalnya Seagate external expansion, hanya berharga Rp 850.000 (boleh dicicil enam kali). Cukup untuk gudang lagu pribadi. Jika satu CD album 45 menit yang dikonversikan ke MP3 (bit rate = 128 kbps) hanya akan menuntut ruang 41 MB, maka silakan hitung sendiri gudang lagu Anda. Isi pemutar cukup menimba dari gudang, kalau bosan tinggal dihapus.

Mayoritas konsumen adalah orang yang manis, kupingnya tidak rewel, sehingga pemutar di komputer atau portabel jenis biasa, dengan earphones bonus, sudah cukup.

Mereka tak merasa perlu terjebak snobisme yang menempatkan musik sebagai sajian bunyi yang harus dibedah secara laboratoris. Bagi konsumen lebih utama ini: micro hi-fi dengan colokan USB 1 GB, syukur dengan iPod docking, untuk ditaruh bersama vas bunga kering di meja kerja. Misalnya Polytron PNH 2100, bikinan (anak perusahan) Djarum Kudus, seharga Rp 2,1 juta.

Maka musik pun dipreteli, diecerkan

Dengan latar seperti itu, wajar saja jika label dan jaringan toko online menjual lagu per trek. Operator-operator Indonesia juga nyemplung ke sana. Aquarius pun akan semakin mendalami itu.

Adakah yang salah dengan mengecerkan lagu? Tidak.

Jujur sajalah, dari setiap album yang Anda beli, tak semuanya Anda gemari sampai mati. Pengecualian berlaku untuk, katakanlah, seorang fanatikus Koes Plus yang sampai berdebat dengan penjual kaset bekas di Jatinegara, Jakarta Timur, karena dia hakkul yakin bahwa semua lagu Koeswoyo Boyz itu the best.

Jauh hari sebelumnya, pada abad lalu, musisi dan label meluncurkan single, bukan long play, juga karena kesadaran bahwa lagu adalah lagu. Ini soal dengaran: enak di kuping atau tidak. Bedanya, sekarang sebuah lagu enak di tangga hits bukanlah penggiring konsumen untuk membeli albumnya maupun kemasan kompilasinya. Hanya lagu itu thok yang dibutuhkan.

Adapun soal berbusa tentang kajian diskografis dan “album konsep”, beserta telaah visual, itu jatahnya orang yang berlebih waktu dan barangkali memang menempatkan debat sebagai hiburan. :P

Persoalan hari ini tetap sama dengan dulu. Konsumen bilang, “Kami butuh musik yang gampang didapat dan murah, kalau bisa gratis.”

Kalau dibawa ke seminar inilah lanjutannya, “Tugas musisi dan industrilah untuk mencari jalan bagaimana kaya tapi konsumen tetap mendapatkan hiburan murah.” Misalnya melalui cara yang lebih canggih dari menjual musik bersama ayam goreng.

Terhadap media cetak, terutama buku, konsumen masih bisa menenggang bahwa yang dibelinya bukan sekadar kertas bercetak karena di baliknya ada mata rantai kreatif. Tapi terhadap CD, konsumen merasa berhak untuk jengkel, padahal secara prinsip tak beda dengan buku: media dan konten tak dapat dipisahkan.

Omong-omong, kapan terakhir kali Anda membeli CD musik asli, bukan CD kosong untuk diisi musik asli (bukan cover version)? ;)