KESENJANGAN GENERASI, HARUSKAH DIPERSEMPIT?

Saya pelihara prasangka itu, dan sering terpatahkan oleh bukti sehingga Day, anak saya, tertawa. Saya juga tertawa — lega rasanya jika kekhawatiran terbantahkan. Setiap kali mendapati CD musik — Indonesia maupun asing — yang memuat kode nada sambung pribadi (NSP), saya selalu curiga bahwa lagunya ndak enak. Ternyata belum tentu. Lagu yang mengabaikan NSP seringkali juga menjengkelkan.

Tapi harus diakui, musik yang bagus sering terlewat dari NSP operator selular. Para pembajak dan penjaja di jembatan penyeberangan pun sama anehnya.

Mereka itu tak mau membajak CD yang baru ada di Amazon, yang kalau masuk Indonesia harganya di atas Rp 200.000. Tapi CD Rp 70.000 ke bawah malah dibajak ramai-ramai.

Mereka itu kalau ditanya CD tertentu akan balik bertanya, “Ada di MTV nggak, Bos?” Sama anehnya dengan orang yang menganggap di luar i-Radio tidak ada lagu Indonesia yang enak (dan atau bagus).

Di luar keanehan pedagang bajakan, urusan dengaran adalah pasal kesenangan. Apa yang menurut orang lain norak, katro bin ndesit, kadang bagi saya malah enak — bahkan bagus.

Begitu pula terhadap anak-anak saya. Merdeka, silakan pilih musik apa saja. Ada yang cocok di kuping bapak dan anak, ada pula yang tidak.

Itulah sebabnya saya pernah meledek teman sebagai pemformat anak, padahal dia hanya merasa berkewajiban memperkenalkan musik bagus kepada anaknya. Maka dia anjurkan kepada saya untuk menghadirkan Portishead, agar anak saya membanting CD Tika.

Saya hanya tertawa. Bagi saya Tika oke kok. Influence itu soal biasa, seperti halnya influenza. Bagi saya, biarlah anak-anak memilih musik dan bukunya sendiri.

Saya dulu, waktu masih bocah dan remaja, juga kurang sreg dengan piringan hitam Nana Mouskori dan kaset Matt Monroe milik ibu saya. Saya juga belum dapat mencerna pelat Albinoni dan Bach punya bapak saya. Orangtua saya menganggap musik kesukaan saya itu aneh, bising, menyiksa telinga. Yah, generation gap.

Soal bacaan, akhirnya saya biarkan mereka memilih sendiri. Raras, si bungsu, rela menabung untuk membeli buku dan CD yang disukainya. Itu lebih baik daripada menerima drop-dropan padahal tak mereka inginkan. Dengan membeli sendiri lebih ada rasa memiliki. Tiada dikte dari ortu.

Dalam perjalanan waktu, bisa saja anak-anak lebih maju: “Baca ini dong Pak, bagus lho.” Saya yang bertambah tua akhirnya tertinggal, tak sanggup mengikuti.

Tadi pagi di kamar Day saya temukan buku milik perpustakaan sekolahnya. Belum sampai terjadi diskusi isi karena saya belum membacanya. Tapi ada yang lebih penting, yang mestinya bisa diterapkan di Indonesia, dan pernah saya singgung di blog lama.

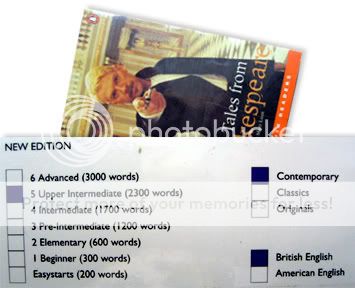

Soal apa? Penerbitan buku untuk pemula. Ada versi ringan, hasil penuturan ulang, untuk pembaca awam seperti saya. Pengemasan ulang disesuaikan dengan kemampuan berbahasa, tepatnya: penguasaan kosakata.

Di Indonesia, mengikuti Barat, buku-buku komputer sudah melakukannya sejak lama. Mestinya buku fiksi juga.

Saya lupa berapa patokannya, kalau tak salah Reader’s Digest edisi Amerika dulu mengandaikan mayoritas pembacanya mengantongi berapa ribu kata.

Malah kantor berita asing, dan majalah berita asing, yang ditujukan untuk orang yang bisa berbahasa Inggris, dulu secara periodik merevisi daftar kata sulit yang harus dihindari oleh wartawannya, sesuai segmen produknya. Sekarang tampaknya masih.

Di negeri yang melek baca, ada kesadaran bisnis nan edukatif untuk menghadirkan sesuatu yang ringan sebagai pengantar. Dalam masyarakat macam itu, kehadiran CD berisi ratusan intro lagu klasik, untuk pengenal (“O, ini to yang namana Fur Elise?”), bukan sebuah aib.

Kita? Menyukai yang ekstrem. Ringan renyah sekalian atau berat mumet sekalian. Ringan dianggap remeh, berat dianggap intelek. Saya sih dari sononya memang intelek lencung.