NGINTIP, NGEMBAT, KOK JADI CERITA.

Tadi, ketika saya makan di warung padang, dua pelayannya sedang menonton TV. Ada adegan seorang pria mengintip sekelompok wanita mandi. “Sinetron apaan sih, Mas?” tanya saya.

Hampir serempak mereka bilang, “Jaka Tarub dan tujuh bidadari, Pak.” Salah satunya menambahkan, “Legenda Indonesia, Pak.”

Hmmm… Jaka Tarub. Dulu saya mengenalnya dari tuturan Ibu dan Mbah Putri. Pada kelas satu SD, Bu Guru mengulanginya. Saya lupa apakah waktu itu anak-anak, terutama cowok, cekikikan.

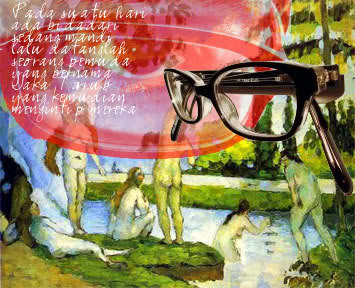

Kalau saya pikir sekarang, kisah Jaka Tarub itu erotis juga. Ada voyerisme (mengintip bidadari mandi), dan bahkan fetisisme (mengambil selendang).

Nyatanya, masyarakat Jawa tak menganggap ini cerita saru apalagi tabu untuk dikisahkan kepada anak-anak. Tentu tak berarti masyarakat menenggang pengintipan terhadap orang mandi. Artinya, orang bisa membedakan yang pantas dan tidak dalam keseharian.

Pengintip pun mungkin tahu bahwa tindakannya tak pantas, sehingga mereka tak melakukannya terang-terangan. Maksud saya, mereka tak ingin terlihat sedang mengintip oleh orang lain.

Sejauh saya tahu (baca: dengar), di Indonesia tak ada peepshow untuk penyaluran seperti di Amsterdam. Tapi jika menyangkut malu, pemandangan di luar tembok bata merah TMII bisa jadi pengecualian.

Di tepi jalan menuju Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, itu sering terlihat beberapa pria merapatkan wajah ke tembok, mengintip melalui lubang kecil, pada siang sampai sore hari. Sebagian remaja tanggung tampak menonton dari pohon di tepi jalan. Saya pernah melihat seorang kakek sedang mengintip. Mungkin dia tak sanggup memanjat.

Apa sih yang mereka intip? Semua sopir taksi tahu jawabannya: mengintip orang pacaran di taman.

Apa boleh buat, sebagai kota (sok) modern, Jakarta tak sanggup menyediakan lover’s lane selain di Ancol yang bebas intipan (dan dulu Parkir Timur Senayan, entahlah kalau di Kemayoran, tapi Monas sekarang dikerangkeng). Ali Sadikin dulu termasuk orang yang menoleransi lover’s lane.

Kembali ke Jaka Tarub. Erotisisme bukan sesuatu yang tabu bagi (sebagian) masyarakat Jawa — saya tidak mengatakan Indonesia. Bahkan nama panggilan untuk anak lelaki, yaitu “lé“, dari “tholé“, konon berasal dari sebutan untuk penis (“kon…”), ditambahi akhiran “é” yang berarti “nya”.

Adapun panggilan “wuk” untuk anak perempuan berasal dari “bawuk“, artinya vulva. Kamus Bahasa Jawa (Bausastra) olahan Balai Bahasa Yogyakarta (Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001), mengartikan “bawuk” sebagai pocapan untuk “pawadonan” — searti dengan “gawuk“, yang dalam tuturan sehari-hari menjadi “wawuk” (Lantip bilang “thathung“).

Kemarin sore saya rapat soal penyaluran tambahan sumbangan untuk korban banjir. Ketika bicara kasus per kasus, yang menyangkut ketinggian air, sempat terlontar “sak-têm“.

Ini ungkapan lama anak-anak perempuan Jawa Tengah ketika bermain lompat untaian karet gelang. Istilah “sak-dhêng” artinya sedengkul, “sak-têng” artinya “sakwêtêng” (seperut), sama dengan “sak-(w)ud” yang berarti setinggi pusar. Kalau di bawah pusar atau perut, namanya “sak-têm…” (kalau Anda orang Jawa, silakan Anda lengkapi sendiri).

Sejauh saya tahu tak ada orangtua yang melarang anak-anak perempuannya menggunakan istilah itu. Kami, anak laki-laki, juga biasa saja mendengarnya.

——–

© sumber ilustrasi untuk diolah: Enam Wanita Mandi, karya Paul Cézanne, cat minyak di atas kanvas, koleksi The Metropolitan Museum of Art, New York.